中学公民「三権の抑制と均衡の重要ポイント・練習問題」です。

三権の抑制と均衡

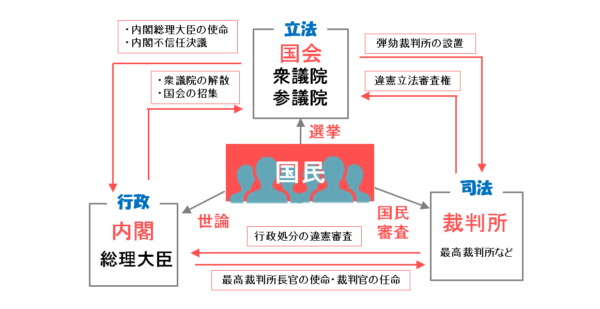

国家権力を立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)の3つに分け、権力の集中を防ぎ、人権を守るしくみを三権分立(権力分立)という。三権分立は、フランスの思想家モンテスキューが、その著書「法の精神」で主張した。

日本の三権分立は、国会に立法権、内閣に行政権、裁判所に司法権・国会と内閣の関係は、イギリス型の議院内閣制に立脚している。

| 名前 | ロック | モンテスキュー | ルソー |

|---|---|---|---|

| 国 | イギリス | フランス | フランス |

| 著書 | 統治二論 | 法の精神 | 社会契約論 |

| 思想 | 社会契約説を唱える | 三権分立を唱える | 人民主権を唱える |

三権分立(権力分立)

国民の自由や権利を守るために、国家権力が一つの機関に集中することを防ぐしくみ。三権は、互いに抑制し合い、均衡を保つ。

- 違憲審査権…すべての裁判所は違憲審査権(違憲立法審査権) を持つ。最高裁判所は、法律や命令などが合憲か違憲かを最終 決定する権限を持つことから「憲法の番人」とよばれる。

- 立法権(法律を制定する権限)…国会(議会)の属する。

- 行政権(法律に基づいて政治を行う権限)…内閣に属する。

- 司法権(法律によって社会秩序を守る権限)…裁判所に属する

三権分立の目的

三権分立の目的は、国家権力を分散し、分散した権力を相互に抑制し合い、均衡を保つことによって、国家権力の濫用を防ぎ国民の権利と自由を守ることになります。

三権分立に関する練習問題

- 法律や命令などが、憲法に違反していないかどうかを審査する。 裁判所の権限を何というか。

- 最高裁判所は、法律や命令などが,合憲か違憲かを最終的に決定する権限を持つことから、何とよばれるか。

- 最高裁判所の長官を指名する国家機関はどこか。

- 内閣総理大臣を指名する国家機関はどこか。

- 裁判官の弾劾裁判を行う国家機関はどこか。

- 衆議院を解散するのは天皇であるが、解散を決定する国家機関はどこか。

三権分立に関する練習問題解答

- 違憲審査権(違憲立法審査権)

- 憲法の番人

- 内閣

- 国会

- 国会

- 内閣

コメント