中学公民「日本国憲法 」定期テストのポイントについてまとめています。入試やテストで頻出単元のところです。特に、大日本帝国憲法との比較問題はよく出題されます。それでは、中学公民「日本国憲法」これだけは覚えておきたいです。

➊第7条(天皇の国事行為)天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

➋第9条(戦争放棄)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

➌第25条(国民の権利及び義務)すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

➍第56条(議事の定足数と過半数議決)両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

➎第98条(最高法規)この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国憲法の内容

1946年11月3日公布, 1947年5月3日施行。国民主権、平和主義、基本的人権の尊重が三つの基本原理。

- 国民主権…国の政治の最終決定権は国民にある。

- 憲法改正…改正には慎重な手続きが定められている。

- 天皇の地位…天皇は象徴。国事行為のみを行う。

- 平和主義…憲法前文と第9条で規定。自衛隊を持つ。

- PKO協力法…自衛隊の平和維持活動(PKO)への参加。

- 集団的自衛権…2015年の法改正で、限定的行使が可能に。

- 日米安全保障条約(日米安保条約)…米軍の日本駐留を認める。

- 非核三原則…核兵器を「持たず、つくらず、持ちこませず」。

| 比較 | 大日本帝国憲法 | 日本国憲法 |

|---|---|---|

| 主権 | 天皇主権 | 国民主権 |

| 天皇 | 神聖不可侵で統治権を持つ元首 | 日本国、日本国民統合の象徴 |

| 人権 | 臣民の権利 | 基本的人権の尊重 |

| 軍隊 | 国民に兵役の義務 | 平和主義(戦争放棄) |

国民主権

国民主権は、国の政治について最終的に決定する権利が国民にあるということです。

- 参政権…政治に参加する権利。

- 情報公開制度…市などがもつ情報を市民に提供する制度。

天皇

大日本国憲法では、主権者。日本国憲法では、日本の国と国民のまとまりの象徴。政治についての権限はいっさいもたず、国事行為のみを、内閣の助言と承認のもとについて行う。

国事行為とは、憲法に定められた仕事。

- 国会の指名にもとづき、内閣総理大臣を任命する。

- 内角の指名にもとづき、最高裁判所長官を任命する。

- 国会を召集する。

- 法律や条約などを公布する。

- 栄典を授与する。

- 外国の大使・公使をもてなす。

基本的人権の尊重

基本的人権は、人が生まれながらに持っている権利で、すべての国民に保障されています。

- 基本的人権の種類…自由権(自由に生きる権利)、平等権(すべての国民が法のもとに平等なあつかいを受ける権利)、社会権(人間らしい生活をする権利)、人権を守るための権利に大きくわけられます。このほかに、知る権利などの新しい人権も認められてきています。

国民の基本的人権

- 思想や学問の自由

- 言論や集会の自由

- 居住・移転と職業を選ぶ自由

- 個人の尊重と法のもとの平等

- 男女の平等

- 健康で文化的な生活を営む権利

- 教育を受ける権利

- 働く権利

- 働く人が団結する権利

- 政治に参加する権利

- 裁判を受ける権利

国民の義務

日本国憲法には、国民の権利とともに、国民が果たさなければならない義務もさだめられている。

- 子どもに教育を受けさせる義務

- 税金を納める義務

- 働く義務

平和主義

平和主義は、第二次世界大戦の反省をもとに。日本国憲法の前文では、二度と戦争をしないことをちかう。第9条では、戦争を放棄し、戦力をもたず、交戦権を認めないことを定めています。

- 非核三原則…日本では、原爆の被害を受けた、世界でただ1つの国。日本は、「核兵器をもたない、つくらない、もちこませない」という原則をかかげています。

自衛隊

日本の平和と独立を守ることをおもな目的として組織された。自衛隊が憲法の平和主義に反するかどうかについて、さまざまな意見があります。

人権の歴史

- 1689 権利章典(イギリス)

- 1776 アメリカ独立宣言

- 1789 フランス人権宣言

- 1889 大日本帝国憲法(明治憲法)

- 1919 ワイマール憲法(ドイツ)

- 1946 日本国憲法

- 1948 世界人権宣言(国際連合)

- 1966 国際人権規約(国際連合)

- 1979 女子差別撤廃条約(国際連合)

- 1989 子ども(児童)の権利条約(国際連合)

日本国憲法の制定

民主化の中心は憲法改正でした。

- GHQの指示…1945年10月、GHQは日本政府に憲法を改正するように指示しました。

- 政府の改正案…政府の改正案は、天皇が統治権を持つ、軍を統御する。内閣が天皇を補佐する、公益のためなら法律で人権を制限できるな ど、大日本帝国憲法とほとんど同じ内容でした。

- GHQの草案…1946年2月、政府は改正案をGHQに提出しましたが、GHQはそれを拒否し、日本の民間団体の案も参考にしながら、戦事放棄、象徴天皇制などを内容とする草案を提示しました。

- 政府の抵抗と改正案…政府は、政府案による憲法改正をGHQに申し入れましたが認められず、GHQの草案をもとに憲法改正案をまとめることとなりました。

- 成立…憲法改正案は帝国議会に提出され、審議されたのち、10月に可決・成立しました。

- 公布と施行…日本国憲法は1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。

日本国憲法の原理

国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つを基本原理としてかかげています。

- 国民主権…主権は国民にあるとされました。

- 基本的人権の尊重…基本的人権を尊重するという原理です。

- 平和主義…戦争を放棄し、戦力を持たないことが宣言されました。

- 天皇の地位…日本国並びに日本国民統合の象徴とされました。

- 議院内閣制…国会が国権の最高機関であり、内閣は国会に対して責任を負うしくみに変わりました。

地方自治法

1947年4月、地方自治法が公布されました。

- 自治の権利…国民の自治の権利が認められました。

- 都道府県知事…戦前は政府が任命していた知事は、住民の直接選挙で選ばれることになりました。

教育の改革

1947年3月、教育基本法が定められ、民主的な教育の原則が明らかにされました。

- 教育の民主化…教育勅語を絶対とした戦前の軍国主義的教育から、民主的な教育へと改革されました。

- 学校制度…6・3・3・4制の学校制度が設けられ、小・中学校の 9年間が義務教育とされました。また、男女共学が原則となりました。

新民法

1947年12月、民法が改正され、公布されました。

- 基本原則…個人の尊厳と男女の平等を基本原則としています。

- 家制度の廃止…財産の相続などにおける戸主の特権が廃止され、家制度はなくなりました。

人権の歴史

市民革命で基本的人権(人権)が確立される。ロック、モンテスキュー、ルソーらにより人権思想が発展。ワイマール憲法は、社会権を規定した世界最初の憲法。

- ロック…イギリスの哲学者である。政治思想家としては『統治論(統治二論・市民政府二論)』などを著した。

- モンテスキュー…フランスの啓蒙思想家・法律家であるモンテスキュー(1689~1755)は、ロックの影響を受けつつ、古代ローマ史などの研究や、ヨーロッパ各国の社会事情や制度を実地に調査した結果をもとに『法の精神』を著した

- ルソー…フランスの啓蒙思想家で、ロックらの社会契約説に学んだ。

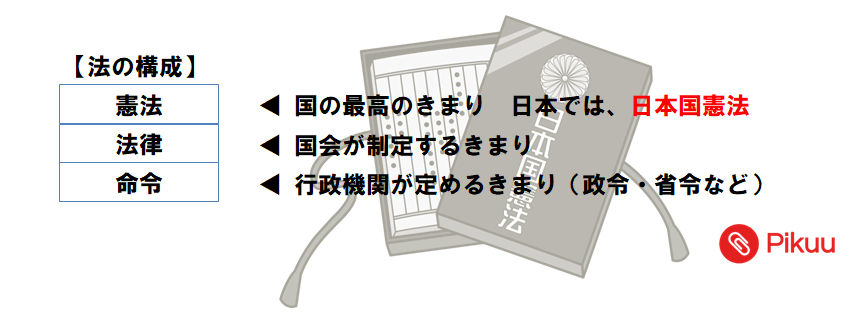

憲法とは?

国の最高法規。国家権力を制限し、人権を守る (立憲主義)。立憲主義は法の支配にもとづく。

- 大日本帝国憲法(明治憲法)…1889年発布。主権は天皇が持つ。国民の権利は法律で制限可能。

確認問題 中学公民「日本国憲法の確認問題」

コメント