中学1年理科。植物分野の葉のつくりについて学習します。

- レベル★☆☆☆

- 重要度★★★☆

- ポイント:平行脈と網状脈、葉の断面図

葉のつくりとはたらき

植物の葉は、太陽の光を浴びて養分をつくりだすはたらきや、植物内の水分を水蒸気として空気中に放出するはたらきなどを行っています。次の3つを覚えておきましょう。

- 光合成

太陽の光を浴びて、養分(デンプン)をつくりだすはたらき。

このとき、二酸化炭素を吸収して、酸素を放出している。 - 呼吸

養分と酸素からエネルギーをつくりだすはたらき。

このとき、酸素を吸収して、二酸化炭素を放出している。 - 蒸散

植物内の水分を気孔から水蒸気として空気中に放出するはたらき。

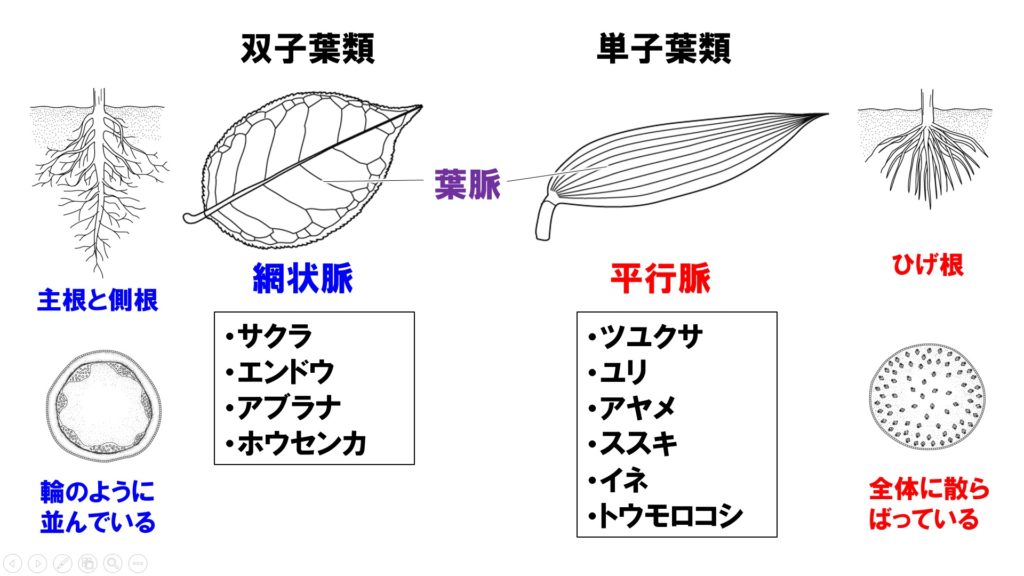

平行脈と網状脈

葉の模様を「葉脈」といいますが、植物の種類によって2つの葉脈があります。トウモロコシやススキなどの単子葉類は、葉脈が平行に走っているので、「平行脈」と呼ばれます。一方、ホウセンカやサクラなどの双子葉類は、葉脈が網目状に走っているので、「網状脈」と呼ばれます。

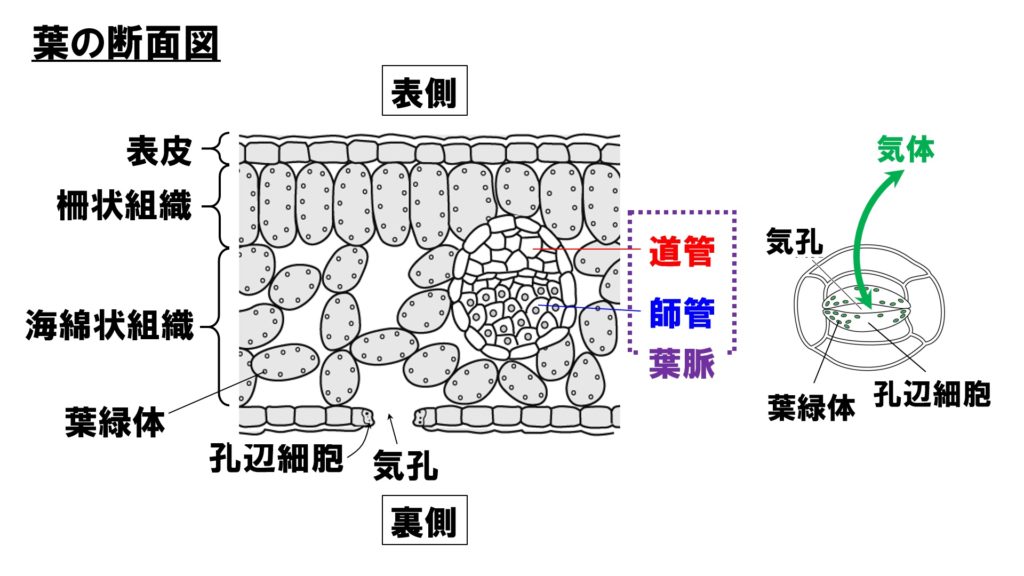

葉の断面図

次は葉の断面図のようすです。葉を切った切り口を拡大して見てみます。うすい葉ですが、中にはさまざまなつくりがぎっしりと詰まっています。

葉の表側と裏側の違いに注意して、つくりの場所と名前を覚えてください。

葉の表側は、日光が沢山あたるので、光合成を行う細胞がぎっしり並んでいます(柵状組織)。それに対して葉の裏側には、気体の出入り口である気孔があります。気体が移動しやすいように細胞がまばらに並んでいます(海綿状組織)。

また、葉の裏側には気体の出入りが行われる気孔という穴が沢山あります。

葉の中の道管と師管の束である維管束は、葉の模様に見えるので葉脈と呼ばれます。葉の表側にあるのが道管、葉の裏側にあるのが師管です。

葉緑体を持つ細胞

葉の表面をおおう細胞はすべて死んだ細胞です。したがって葉緑体を持っていません。しかし、気孔の周りの孔辺細胞は気孔の開閉を行う生きた細胞ですので葉緑体を持っています。

葉緑体を持っている細胞

- 柵状組織の細胞

- 海綿状組織の細胞

- 孔辺細胞

葉緑体を持っていない細胞

- 表皮細胞

コメント