中学1年理科「定期テスト対策問題」として、基礎から応用まで対応した対策問題となっています。

定期テスト対策問題【中学1年理科】

中学1年理科の定期テスト対策で、実際のテスト出題されるであろう問題を使っての学習です。解答もついているので、正解不正解を確認し、間違った問題は、その都度理解していきましょう。

植物に関する対策問題

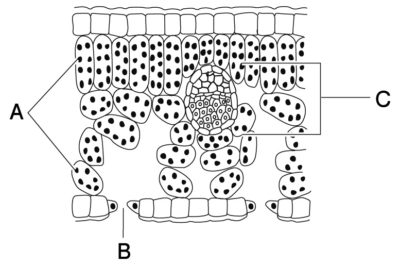

図は、植物の葉の断面図を表したものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)植物の葉の断面図で、葉の細胞の中に見られる緑色の粒Aを何というか。

(2)右図のBは葉の裏側に多くある穴である。この穴の名称を答えよ。

(3)右図のBでは、蒸散というはたらきが行われている。蒸散とはどのようなはたらきか。簡潔に説明せよ。

(4)右図のCは、根で吸収した水や水に溶けや養分が通る道管と、葉でできた水に溶けた養分が通る師管が集まったものである。この部分の名称を答えよ。

(5)右図のCで、道管は葉の表側と裏側のどちら側に位置しているか。

【植物に関する問題の解答・解説】

(1)葉緑体

植物の葉のつくりの中に見られる箱のようなものを細胞といいます。細胞の中には、光合成を行う葉緑体という粒があります。

(2)気孔

植物の葉や茎には、気体の通り穴である気孔があります。とくに葉の裏側に多くの気孔があります。

(3)植物内の水を水蒸気として気孔から空気中に放出するはたらき。

蒸散とは、植物が水を水蒸気として気孔から空気中に放出するはたらきです。植物は蒸散することで、根からの水の吸収を盛んにしたり、植物の体温を調節したりしています。

(4)葉脈

根で吸収した水や水に溶けた無機養分が通る管を道管、葉でできた養分が通る管が師管といいます。それらの管が集まった部分を維管束といいますが、葉の場合、葉の模様にみえます。なので、葉の維管束を葉脈といいます。

(5)表側

葉脈の中で葉の表側にあるのが道管、裏側にあるのが師管です。

光に関する対策問題

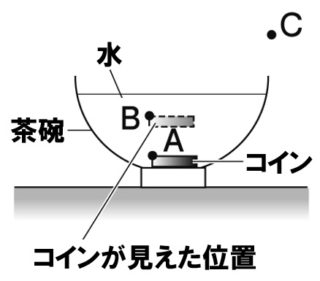

図のように、コインを茶碗の水の中に入れC点から観察すると、コインが浮かび上がりBの位置に見えた。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)コインが浮かび上がって見えたのは、水と空気の境界面で起こった光のある性質によるものである。この光の性質を何というか。

(2)コインのA点から出た光が、観察者のC点に届くまで道筋を図中に作図せよ。

(3)この現象と同じ理由で起こるものを、下のア~エから一つ選び、記号で答えよ。

ア 富士山が湖面に映って逆さに見える。

イ 水槽の金魚を下から見ると、水面に逆さに映って見える。

ウ 雲のすき間から日光が直線上に降ってくるように見える。

エ 鉛筆を厚いガラス越しに見ると、鉛筆がずれて見える。

【光に関する問題の解答・解説】

(1)光の屈折

コインから出た光が、水と空気の境界面で屈折するので、C点から見るとコインが浮かび上がっているように見えます。

(2)まずB点からC点に直線を引きます。その光と水面が接している部分にA点から線を引きます。

(3)エ

光の屈折に関する現象を選びます。アは光が湖面に反射している現象、イは光が水面で全反射している現象、ウは光が空気中を直進している現象、エは光がガラス面で屈折している現象になります。したがって、答えはエとなります。

音に関する対策問題

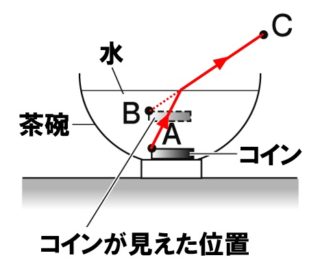

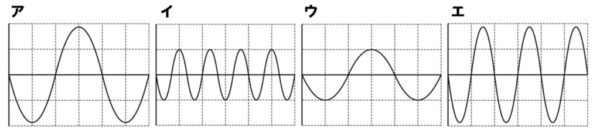

下の図のように、モノコードの中央にことじを置き、Aの部分の弦をはじく実験を行った。このとき出た音をマイクロフォンで拾い、コンピューターに通すと、図のような波形が見られた。これについて、以下の各問いに答えよ。

(1)次の①、②の振動のようすとして、それぞれ最も適当なものを、下のア~エから選び、記号で答えよ。

① Aを実験よりも強くはじいたとき

② ことじを左に動かして、実験と同じ強さではじいたとき

(2)弦の音を高くするために、弦を張る強さを変えた。次の文は、その説明をしたものである。( )の中から適当なものを選び、記号で答えなさい。

(3)実験で出た音の振動数は何Hzか。ただし、グラフの1目盛りを0.001秒とする。

【音に関するの解答・解説】

(1)①エ ②イ

①のように強く弦をはじくと大きな音が出ます。大きな音は振幅が大きいです。高さは変化していないので振動数には変化が見られません。したがって、振幅だけが大きくなっているエが答えになります。

②のようにことじを左に動かすと、振動する弦の長さが短くなり、高い音が出ます。高い音は振動数が多いので、答えはイとなります。

(2)①ア ②ア

音を高くする必要があるので、振動する弦の重さを軽くすればよいです。弦を軽くするには、弦の長さを短くする、弦の太さを細くする、弦を強く張るという方法があります。弦を強く張ると、弦が引き伸ばされ細くなります。また、高い音は振動数が多く、低い音は振動数が少なくなります。

(3)500Hz

振動数は1秒間に振動した回数をいいます。図の波形では、0.002秒間で1回振動しているのがわかるので、振動数は比例式を立てて、

0.002秒:1回=1秒:x回

これを解くと、振動数は500Hzとなります。

気体に関する対策問題

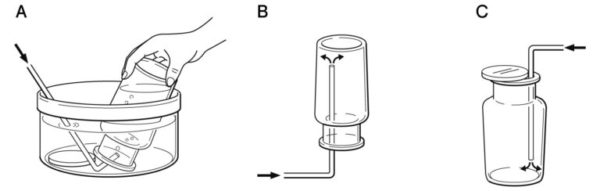

下の図のA~Cは、気体の集め方を表したものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)A~Cの気体の集め方の名前と、それぞれの集め方が適している気体の性質を簡潔に答えよ。

(2)次のあ①~③の気体を集めるのに、最も適した方法をA~Cから一つずつ選べ。

①水素 ②酸素 ③アンモニア

(3)Aの方法で気体を集めるとき、気体が発生してしばらくしてから気体を集める。その理由を簡潔に答えよ。

(4)BやCで気体を集める場合、ガラス管をどのようにすれば気体を集めることができるか。「ガラス管」と「集気びん」の語句を使って、簡潔に答えよ。

【気体に関する問題の解答・解説】

(1)A:水上置換法 水に溶けにくい気体を集めるのに適している。

B:上方置換法 水に溶けやすく、空気より密度が小さい気体を集めるのに適している。

C:下方置換法 水に溶けやすく、空気より密度が大きい気体を集めるのに適している。

気体の性質の違いにより捕集方法が変わります。まず、発生する気体が水に溶けやすいかどうかを考え、水に溶けにくい気体の場合、すべて水上置換法で集めます。水に溶けやすい気体の場合、次に空気と比べて密度が大きいか小さいかで、下方置換法と上方置換法を使い分けます。

(2)①A ②A ③B

水素と酸素は水の溶けにくい気体なので、Aの水上置換法で集めます。アンモニアは水に非常によく溶け、空気よりも密度が小さい(軽い)気体なので上方置換法で集めます。上方置換法で集める気体はアンモニアだけなので、覚えておきましょう。

(3)器具内の空気が混ざっているから。

最初に出てくる気体は集めません。その理由は、実験器具内に空気が入っているからです。初めに出てくる気体には、この空気がたくさん混じっています。なので、しばらくしてから気体を集めます。

(4)ガラス管を集気びんの奥まで差し込む。

集気びん内の空気がうまく追い出されるように、集気びんの奥までガラス管を差し込むようにしましょう。作図の問題が出題された場合は、奥まで差し込まれているかをチェックされます。

火山に関する対策問題

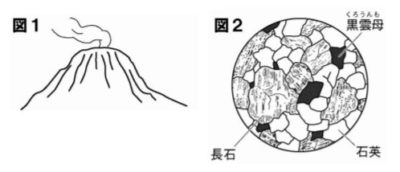

下の文章は、明さんが、親せきの家に行ったときに見た雲仙普賢岳について調べたことや、その近くで採取した火山灰と家の庭にあった岩石について観察したことを発表した内容の一部である。また、図1は雲仙普賢岳を、図2は家の庭にあった岩石をスケッチしたものである。次の各問いに答えよ。

雲仙普賢岳は、山頂部がおわんをふせたような形をしています。この形から、雲仙普賢岳はマグマのねばりけが①(ア 強く イ 弱く)、②(ウ はげしい エ おだやかな)噴火をすると考えられます。また、雲仙普賢岳から噴出された火山灰は、遠くまで降り積もっており、全体的に白っぽい色をしていました。次に、家の庭にあった岩石を観察すると、肉眼で見えるくらいの③大きな鉱物がすきまなく組み合わさっているつくりをしており、④ハンマーで軽くたたくとばらばらにくだけました。

(1)文中の①、②の( )内の語句から、それぞれ適切なものを 1 つずつ選び、記号で答えよ。

(2)下線部③のような火成岩のつくりを何組織というか。

(3)下線部④から、岩石が、気温の変化や水のはたらきなどによって、表面からぼろぼろになってくずれ、土や砂になっていく現象を何というか。

(4)図2のスケッチから、この岩石は何だと考えられるか。次の1~4から 1 つ選び、番号で答えよ。

1:ハンレイ岩 2:カコウ岩 3:リュウモン岩 4:アンザン岩

【火山に関する解答】

(1)①:ア ②:ウ

(2)等粒状組織

(3)風化

(4)2

地層に関する対策問題

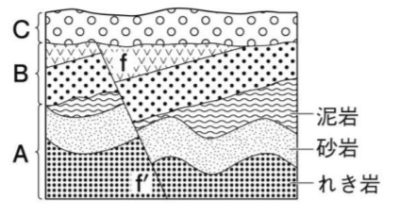

下の図は、ある地域の地下の地層のようすを表したものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)図のAの地層で、れき岩、砂岩、泥岩の地層が堆積しているが、このAの地層が堆積した当時、この場所はしだいに河口からどうなっていったと推測されるか。次のア~エの中から一つ選び、記号で答えよ。

ア 近くなった。 イ 遠くなった。

ウ 変化しなかった。 エ 遠くなった後、近くなった。

(2)右図のAの地層は、波打つように曲がっている。これを何というか。

(3)右図のf-f’では、地層にずれが見られる。このずれを何というか。また、このずれが生じたときに何が発生するか。

(4)右図の地層は、どのような順番で堆積してできたか。A、B、C、f-f’を正しい順番に並び替えよ。

【地層に関する解答】

(1)イ

(2)しゅう曲

(3)ずれ:断層 発生するもの:地震

(4)A→B→f-f’→C

地震の模式図の対策問題

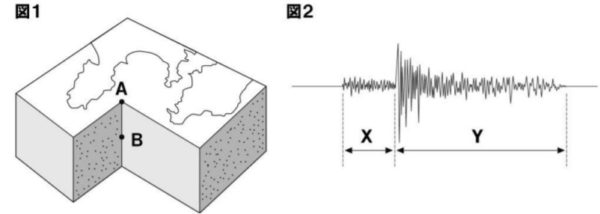

下の図は、地震に関係するものである。図1は、地震が起こる場所について模式的に表したもので、図2は、地震のゆれに関しての記録を表したものである。これについて、次の各問いに答えよ。

(1)図1は地震が起こった場所の地下のようすを表した模式図である。地下の地震が起こった場所Bと、その真上の地表面Aをそれぞれ何というか。名称を答えなさい。

(2)地震が発生した場合、臨海部や埋めて地で、地下から水が噴き出してくる現象が起こることがある。この現象を何というか。

(3)図2は、地震が発生したときのゆれのようすを地震計で記録したものである。図2中の地震のゆれXとYをそれぞれ何というか。ゆれの名称を答えよ。

(4)観測地点でゆれXとYが発生するのは、地震が起こったときに、震源から同時に 2 つの波が発生するからである。ゆれXとYを起こす波をそれぞれ答えよ。

(5)観測地点でのゆれYの大きさを震度というが、震度は日本では何段階に分けられているか。また、震度で一番大きな震度は何か。数字で答えよ。

(6)地震の規模を表す尺度としてマグニチュードがあるが、マグニチュードが1大きくなると、地震のエネルギーは約32倍となる。マグニチュードが2大きくなれば、地震のエネルギーは約何倍になるか。次の中から適当なものを 1 つ選び、記号で答えよ。

ア 約 64 倍 イ 約 320 倍 ウ 約 1000 倍 エ 約 32000 倍

【地震の模式図の解答】

(1)B:震源 A:震央

(2)液状化

(3)X:初期微動 Y:主要動

(4)X:P波 Y:S波

(5)段階:10段階 最大震度:7

(6)ウ

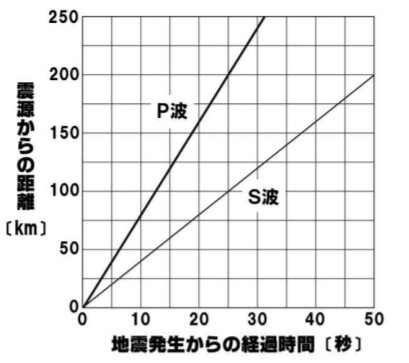

地震のグラフの対策問題

次のグラフは、ある地震の2つの波が伝わる速さを記録したものである。これについて、次の各問いに答えなさい。

(1)この地震のP波とS波の伝わる速さをそれぞれ求めよ。

(2)P波が到着してからS波が到着するまでの時間を何というか。

(3)(2)の時間が 25 秒になるのは、震源からの距離が何kmの地点か。

(4)震源からの距離が320km地点での(2)の時間は何秒になるか。

(5)震源から100km 離れた地点にS波が到着した時刻は16時15分40秒であった。この地震の発生時刻は何時何分何秒か。

(6)この地震とは別の地震が発生した。初期微動が続く時間が前回の地震よりも短くなったが、震度は前の地震と同じであった。今回発生した地震の震源からの距離とマグニチュードについてわかることを簡潔に答えよ。

【地震のグラフの解答】

(1)P波:8km/s S波:4km/s

(2)初期微動継続時間

(3)200km

(4)40秒

(5)16時15分15秒

(6)震源からの距離は近くなり、マグニチュードは小さくなった。

コメント