中学1年理科。状態変化について学習します。特に質量・体積・密度の変化に注目です。

- レベル★★☆☆

- 重要度★★★☆

- ポイント:水の状態変化での体積・密度の変化

授業用プリントは下記リンクからダウンロード!

授業用まとめプリント「状態変化と体積」

状態変化とは

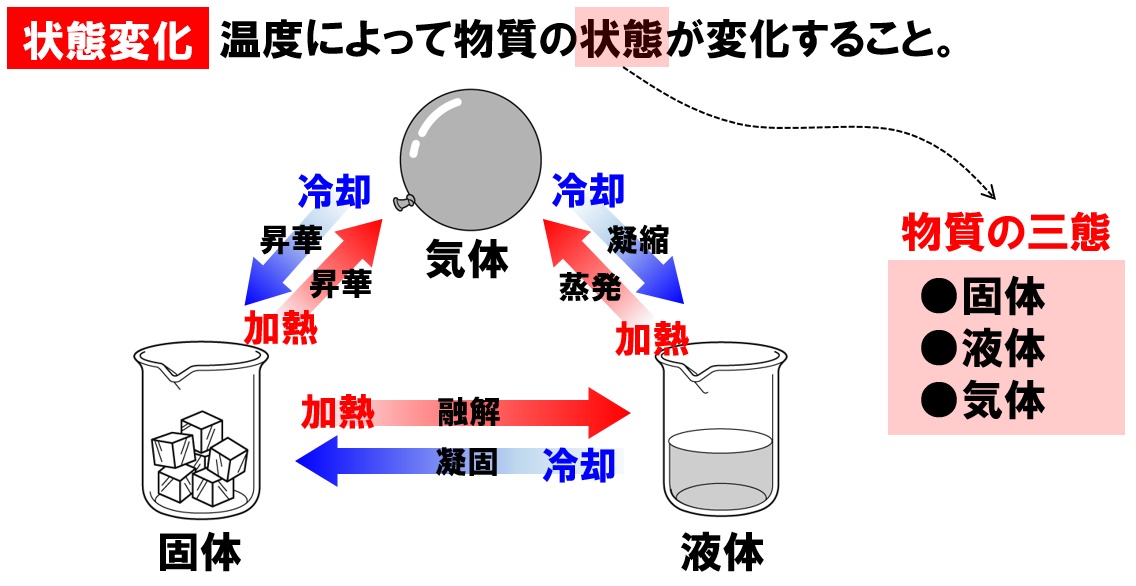

温度によって物質が固体・液体・気体と状態を変えることを状態変化といいます。固体・液体・気体を物質の三態といい、温度によって状態が変わります。状態が異なりますが、基本的な物質の性質が変わらないことも覚えておきましょう。

状態変化と質量

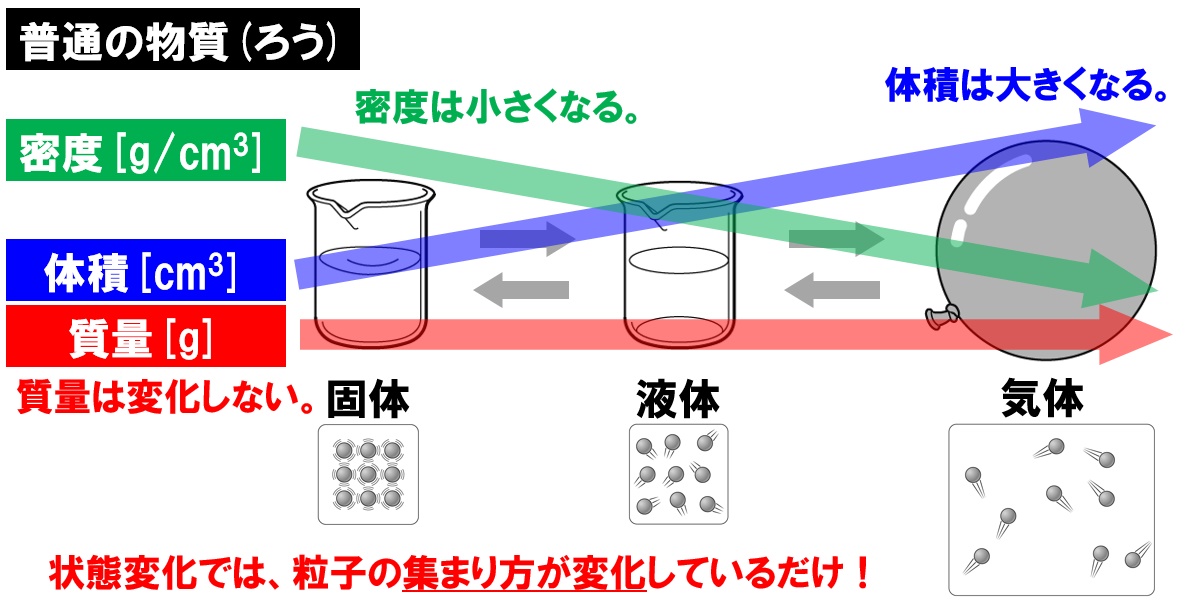

状態変化では、温度によって物質の状態が固体・液体・気体と変化しますが、質量は変化しません。これは、物質を構成する粒子の運動のようすは変わるが、粒子の数は変化しないからです。

状態変化と体積・密度

しかし、状態変化では体積と密度が変化します。なぜ体積が変化するかというと、粒子の集まり方が変化するからです。固体のときは粒子が密集して結合しており、体積は小さくなります。加熱して液体になると、粒子が流動的に位置を変えれるようにすき間があきます。さらに加熱し気体にすると、粒子が空間を自由に飛び回っている状態になり、粒子どうしの間隔が更に広くなります。このため、状態変化では体積が変化するのです。

質量が変化せずに体積が変化すると、もちろん密度も変化します。質量が変化しないのですから、体積が大きくなればなるほど密度は小さくなります。

ろうの状態変化

普通の物質の代表例として登場するのが、ろうそくの「ろう」です。

- 質量:固体=液体=気体

- 体積:固体<液体<気体

- 密度:固体>液体>気体

水の状態変化

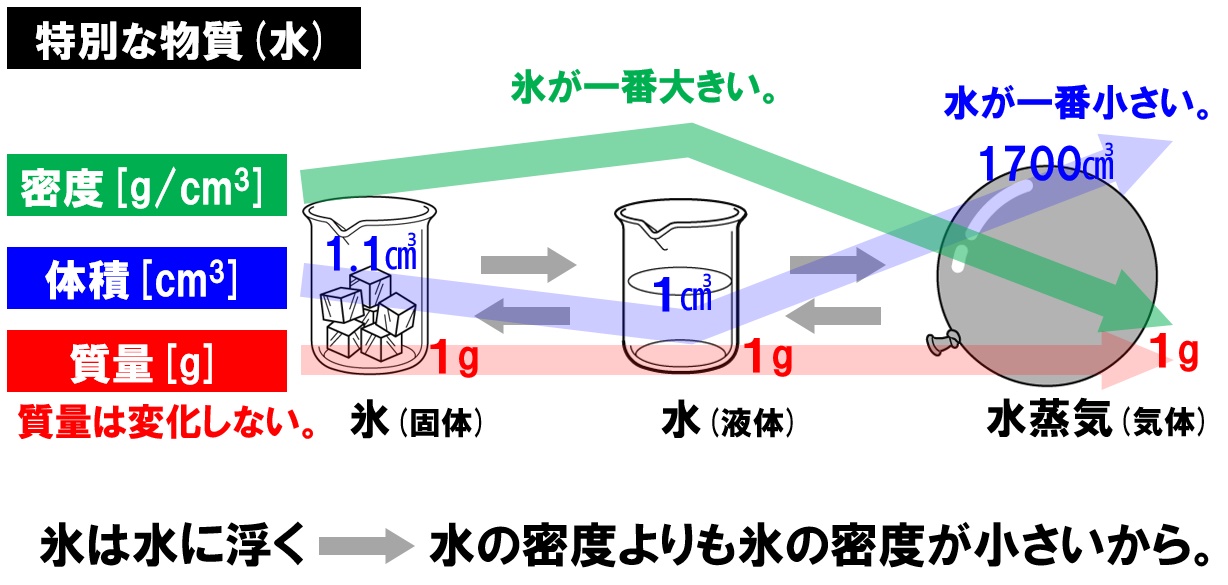

水は、普通の物質の状態変化とは異なる状態変化をします。

- 質量:固体(氷)=液体(水)=気体(水蒸気)

- 体積:液体(水)<固体(氷)<気体(水蒸気)

- 密度:気体(水蒸気)<固体(氷)<液体(水)

普通の物質は、固体→液体→気体と状態変化をするにしたがって、体積が大きくなり密度が小さくなりますが、水だけは液体よりも固体の方が体積が大きくなるので、密度は固体よりも液体の方が大きくなります。

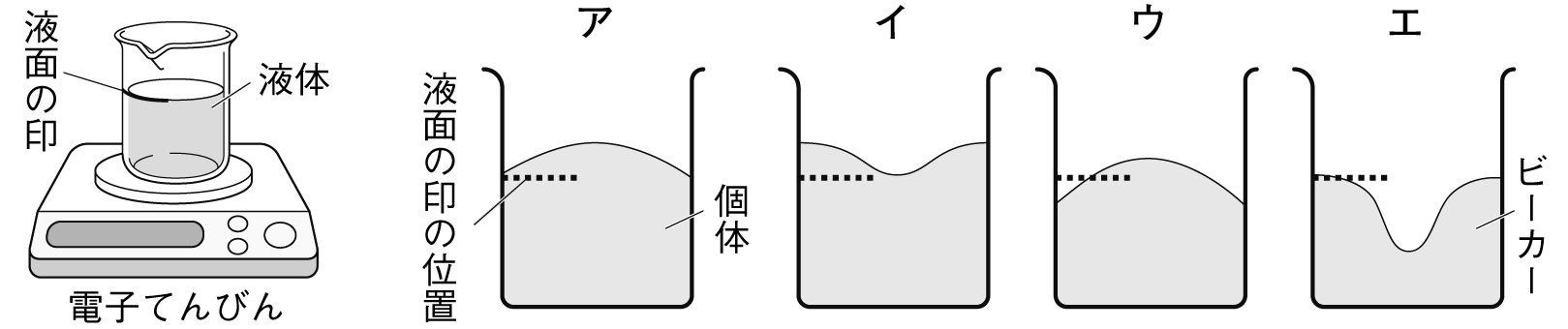

(1)液体にろうを使った場合、冷やして固体にしたときのビーカー内のようすは、上のア~エのどれになるか。

(2)液体に水を使った場合、冷やして固体にしたときのビーカー内のようすは、上のア~エのどれになるか。

(3)固体よりも液体の密度が大きいのは、ろうと水のどちらか。

解答(1)エ (2)ア (3)水

氷が水に浮く理由

水の状態変化では、固体の氷よりも液体の水の方が体積が小さくなり密度が大きくなります。その結果、固体の氷が水に浮く現象が見られます。ここは記述問題でよく出題されるので、答えられるようになっておきましょう。

(1)氷が水に浮く理由を、「密度」という語を使って説明せよ。

(2)氷が水に浮く理由を、「体積」という語を使って説明せよ。

解答(1)水よりも氷の密度が小さいから。

(2)質量が同じ場合、氷の体積の方が水の体積よりも大きいから。

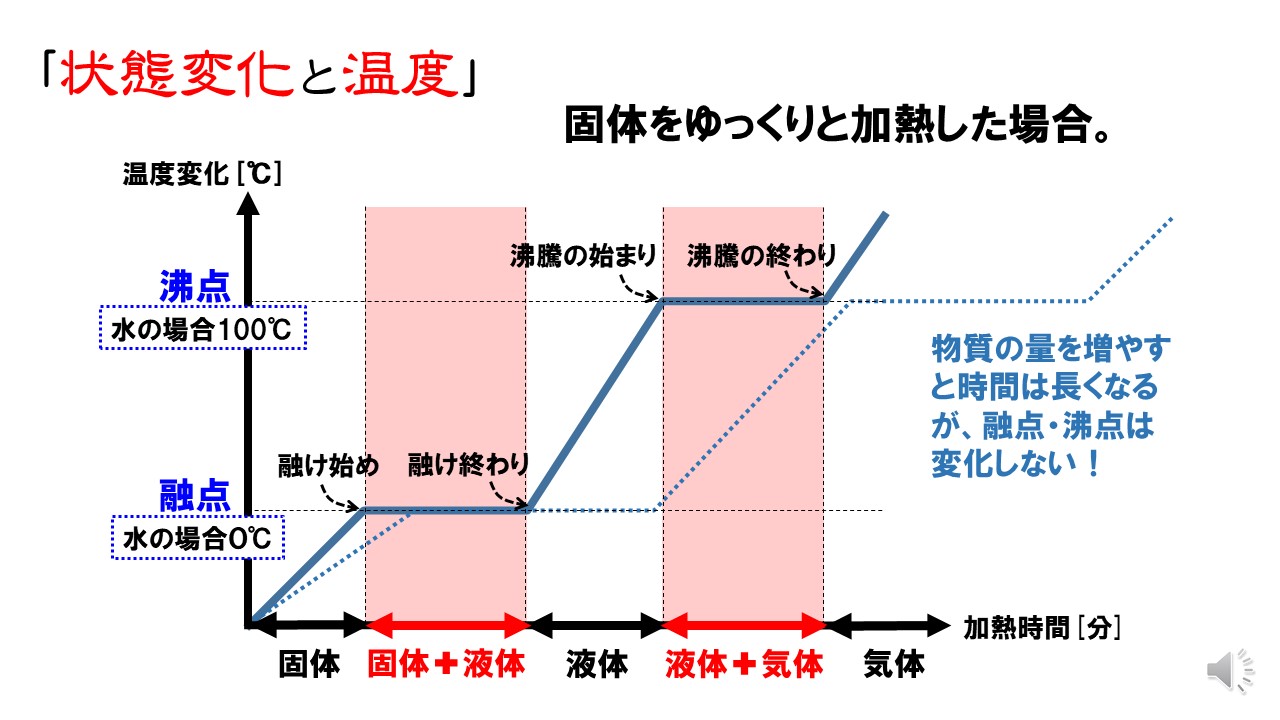

状態変化と温度

物質が固体・液体・気体と状態変化するとき、物質の温度はどのように変化するのでしょうか。下のグラフは、加熱時間と物質の温度について示したものです。

純粋な物質を加熱すると、上のようなグラフが得られます。物質の温度が上昇しない水平な部分が見られます。ここの温度を覚えましょう。

- 融点

物質が固体から液体に状態変化するときの温度。 - 沸点

物質が液体から気体に状態変化するときの温度。

融点は水の場合0℃、沸点は100℃になることも覚えておきましょう。融点・沸点では温度が上昇せずに一定の温度を保ちます。これは、状態変化するときに熱エネルギーを使っているからです。

温度と物質の状態

状態変化と温度の変化では、物質の状態を聞いてきます。それぞれの温度で物質がどういう状態を保っているのか答えられるようにしておきましょう。

- 融点以下の温度…固体

- 融点…固体+液体

- 融点以上沸点未満…液体

- 沸点…液体+気体

- 沸点以上…気体

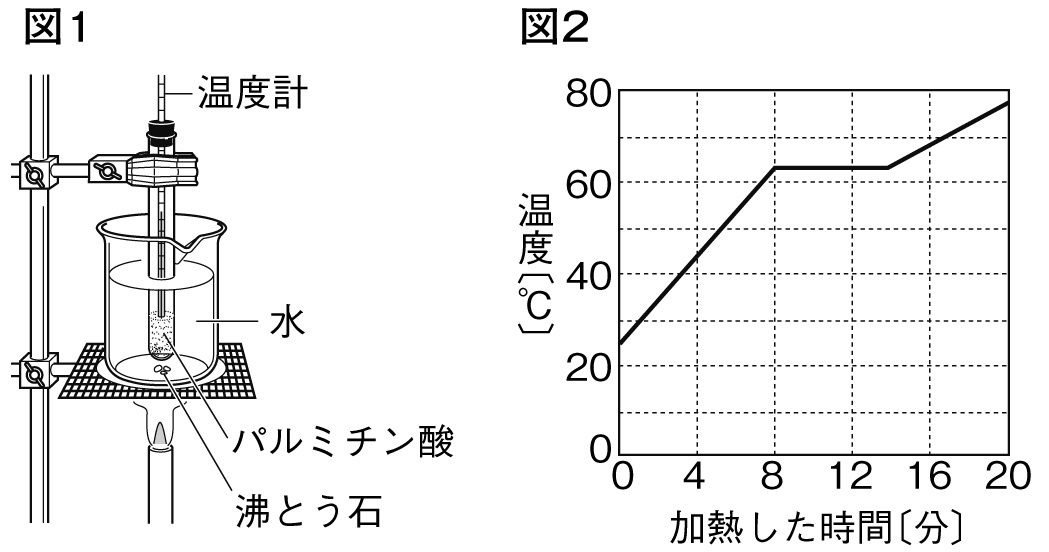

下の図1のように、パルミチン酸の温度を上げる実験を行った。これについて、以下の各問に答えよ。

(1)実験で使用したパルミチン酸の融点はおよそ何度か。

(2)加熱した時間が12分のときの物質の状態を答えよ。

(3)パルミチン酸の量を2倍にして同じ実験を行うと、融点はどのようになるか。

解答(1)約63℃ (2)固体と液体 (3)変化しない

| ▼問題を解いて、状態変化を完ぺきにしよう! |

|---|

| 【確認問題】状態変化 |

| 中1理科演習問題「ろうを加熱したり冷やしたりしたときの変化」 |

| 中1理科演習問題「固体のパルミチン酸を加熱したときのようす」 |

コメント