中学1年理科。水の中で受ける上向きの力「浮力」のついて学習します。

- レベル★★★★

- 重要度★★☆☆

- ポイント:浮力の求め方4パターンをマスター!

授業用まとめプリントは下記リンクからダウンロード!

授業用まとめプリント「浮力の求め方」

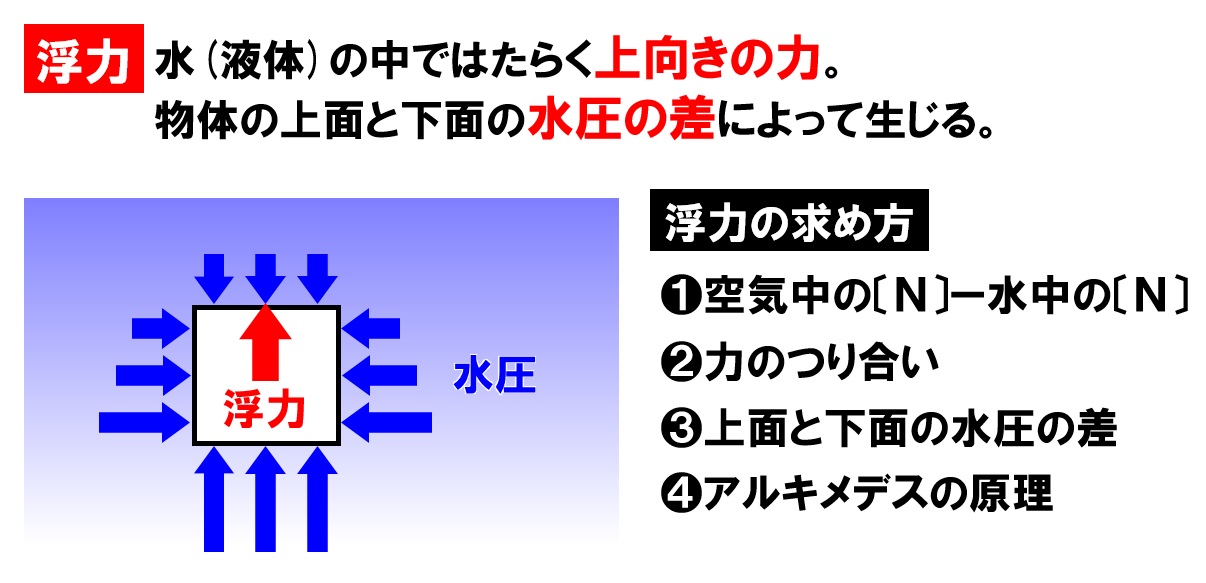

浮力とは

浮力とは、水などの液体の中で受ける上向きの力です。お風呂や海に入ったとき、浮かび上がるような力を受けますよね。それが浮力です。

浮力の大きさは、液体の中にある物体の体積で決まります。液体の中に多くの体積が入っているほど浮力が大きくなります。液体の中に入っている体積で浮力が決まるのですから、水面からの深さは関係がありません。物体が全て液体の中に入っている場合、深かろうが浅かろうが浮力の大きさは変わりません。

浮力の求め方

浮力を計算させる問題も、定期テストや高校入試に登場します。簡単な計算から、少し難しい計算まで4パターンありますので、自分の学習度合いにより練習してみてください。

- 空気中での重さ〔N〕-水中でのばねはかりの値〔N〕

- 力のつり合い

- 上面の水圧と下面の水圧の差

- アルキメデスの原理

まずは、1の浮力の求め方ですが、液体中でのばねはかりの値から浮力を求めるパターンです。空気中でのばねはかりの値からどれほど軽くなっているかで浮力を求めます。

2の力のつり合いは、水面などで物体が浮かんで静止している場合に使う解き方です。静止しているのですから、物体にはたらいている重力と浮力がつり合っています。つまり、物体にはたらく重力がそのまま浮力となるのです。

3と4は、水圧や密度を使って浮力を求めるパターンです。詳しくは動画で説明しているので、必要にお応じて計算練習を行いましょう。

浮力の練習問題

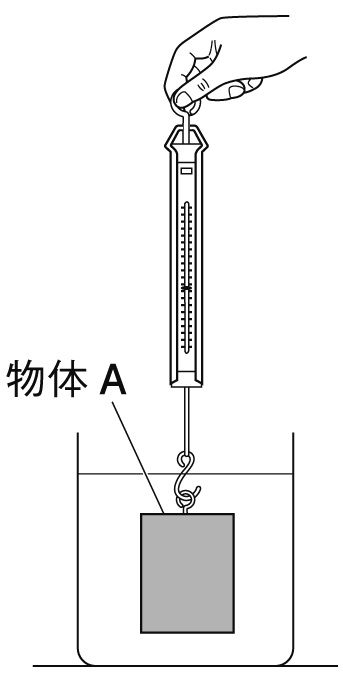

右の図は、質量500gの物体Aをばねばかりにつるし、水中に沈めたときのようすを示している。このときばねばかりの値は3.8Nを示していた。これについて、以下の各問に答えよ。ただし、100gの物体にはたらく重力の大きさを1.0Nとする。

右の図は、質量500gの物体Aをばねばかりにつるし、水中に沈めたときのようすを示している。このときばねばかりの値は3.8Nを示していた。これについて、以下の各問に答えよ。ただし、100gの物体にはたらく重力の大きさを1.0Nとする。(1)水中にある物体Aには、上向きの力が生じている。この上向きの力を何というか。

(2)図の状態のとき、物体Aにはたらく浮力の大きさは何Nになるか。

(3)図の状態からさらに物体Aを、ビーカーの底に触れないように深く沈めた。このとき、ばねばかりの値はどのようになるか。下のア~ウから選べ。

ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 変わらない

解答(1)浮力 (2)1.2N (3)ウ

(2)500g=5.0N 5.0N-3.8N=1.2N

コメント