中学公民「市場経済・価格のしくみの重要ポイント」についてまとめています。

市場経済のしくみ

市場経済は、商品が自由に売買される市場において、需要量や供給量価格が決まる経済。価格は、商品の価値を貨幣で示したもの。

価格の自動調節作用は市場機構(価格機構・市場メカニズム・価格メカニズム)とも呼ばれる。アダム=スミスの神の「見えざる手」という語句は「市場機構」と同じ意味で使われる場合がある。

- 完全競争市場…市場機構が十分に機能するためには、完全競争市場の下での取引が前提となる。

完全競争市場とは

- 市場に多数の売り手と買い手が存在

- 財(商品)の質が同じ

- 売り手と買い手の双方が価格

などの商品に関する十分な情報をもち、の市場への新規参入や撤退が自由な市場のこと。

市場価格

均衡価格

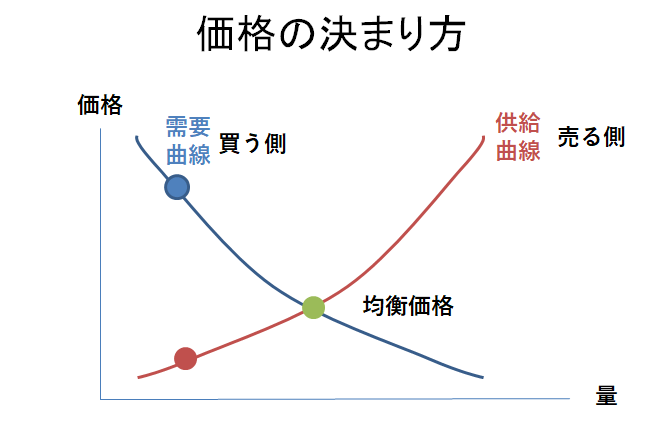

市場で実際に売買されているときの商品の価格。需要量(消費者が買おうとする量)と供給量(生産者が売ろうとする量)の関係で、市場価格は変化する。

- 需要量…消費者がある価格のときに買おうとする量のこと。ある商品の価格が上昇すると、消費者の買いたい量が減るので需要量は減り、価格が下落すると、買いたい量が増えるので需要量は増える。

- 供給量…生産者がある価格のときに売ろうとする量のこと。ある商品の価格が上昇すると、生産者は売りたい量が増えるので供給量は増え、価格が下落すると売りたい量が減るので供給量が減る。

- 均衡価格…需要量と供給量が一致するときの価格。

独占価格

独占価格は、市場を数社が支配する寡占や1社が支配する独占などの、競争が弱まった状態での価格。競争を維持するため独占禁止法が制定され、公正取引委員会が運用する。

- 独占…商品を市場に供給する企業が一つだけの状態。

- 寡占…少数の企業が独占している状態。

- 独占価格…一つの企業が独断で,または少数の企業が足並みをそろえて決める価格を独占価格と呼ぶ。価格競争が弱まると、消費者は不当に高い価格を支払うおそれもある。

- 独占禁止法…企業間の競争をうながす目的で、1947年に独占禁止法が制定された。運用には公正取引委員会が当たっている。

独占の形態

市場を支配する企業結合は、独占禁止法で規制される。公正取引委員会が運用。

- カルテル…同業企業間の協定を結んで価格・供給量を決定する形態。

- トラスト…独占的な企業をつくりだし、市場におけるシェア(市場占有率)を高めるために合併・統合すること。またその形態。

- コンツェルン…持株会社が同業種・異業種を問わず、株式を通じて傘下に置き、支配する独占企業の結合体。戦前の日本の財閥もこれにあたる。

公共料金

国民生活に大きな影響をあたえるガス、水道などの価格。国や地方公共団体が、料金の決定に関与。

コメント