中学1年理科。音の性質について学習します。

- レベル★★★☆

- 重要度★★★☆

- ポイント:振動する物体の重さと音の高低

授業用まとめプリントは下記リンクからダウンロード!

授業用まとめプリント「音の性質」

音の性質

身近な物理現象の一つである「音」。まずは、音がどのように伝わすのかを説明します。

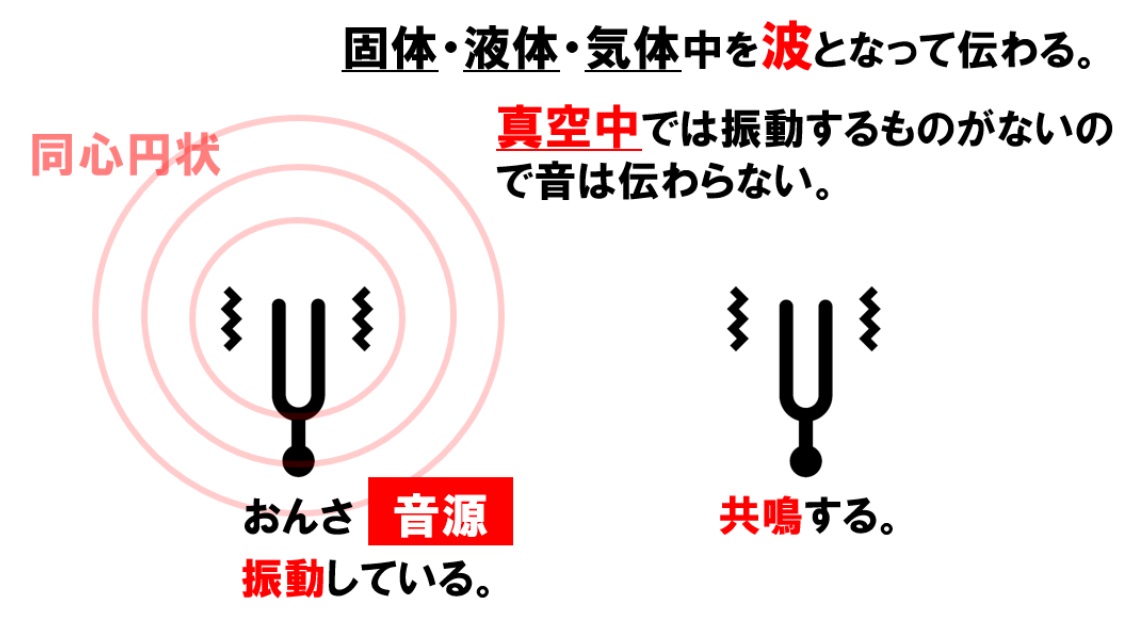

音を出しているものを音源といいます。ギターの弦や太鼓など音を出しているものを音源といいます。このとき音源は振動しています。この振動がまわりの空気を次々に振動させ、周りに伝わっていくのです。次々に振動が伝わっていく現象を、音の波といいます。

音が伝わるもの

音は、音源のまわりに振動するものがあれば伝わります。音源のまわりに空気があれば、空気が振動し、音を伝えてくれます。空気ではなくとも、気体・固体・液体の何かが音源の周りにあれば、音源の振動が伝わるので音が聞こえます。

つまり、音は固体・液体・気体中を伝わるのです。唯一伝わらないのが真空中です。真空中では音を伝えるものがないのです。

密閉した容器内に音源を入れ、容器内の空気を抜いていくと、音源の音はどのように変化するか。次の中から一つえ選び、記号で答えよ。

ア 大きくなる イ 小さくなる ウ 高くなる エ 低くなる オ 変化しない

解答イ

音の速さ

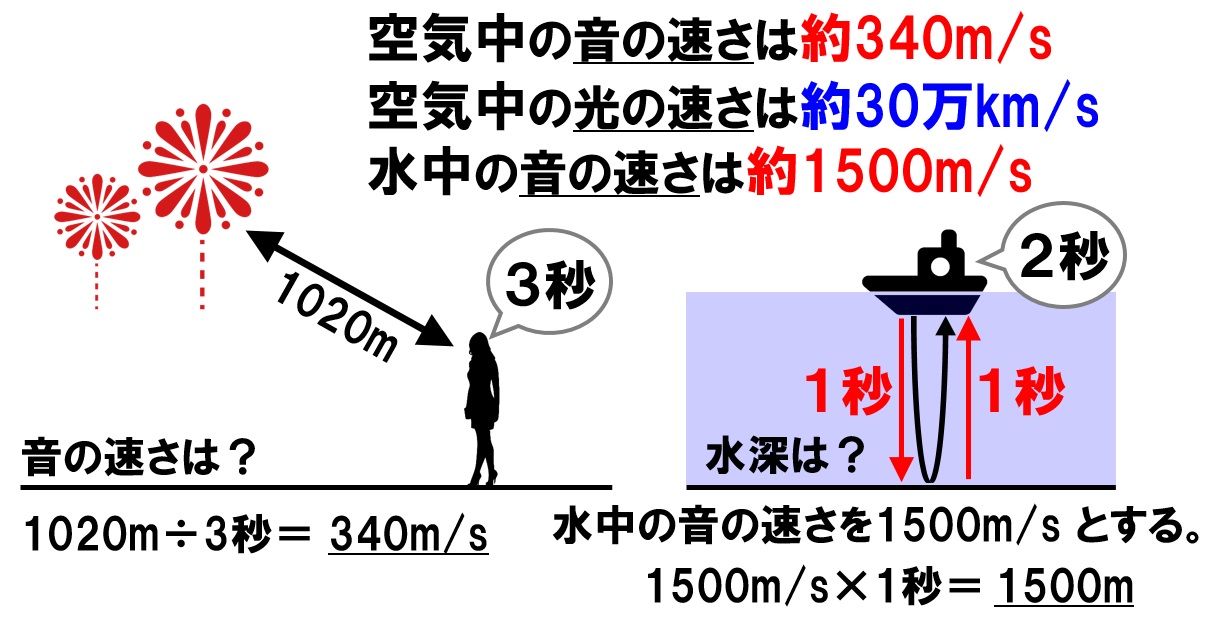

音が空気中を伝わる速さは、秒速約340mになります。空気中での光の速さが秒速30万kmであることを考えると遅いですね。花火が光って、しばらくたって音が聞こえるのはこのためです。

また、水中を音が伝わる速さは秒速約1500mになります。空気中よりも速く伝わりますね。

音の速さを計算させる問題もよく出題されます。単純に速さを計算させたり、距離を求めさせたりしますが、音が反射する問題では注意が必要です。動画の中で説明しているので参照してください。

花火が見えてから音が聞こえるまで4秒かかった。このときの空気中を伝わる音の速さは、何m/sか。ただし、観測地点から花火の場所までの距離を1340mとする。

解答335m/s

1340m÷4秒=335

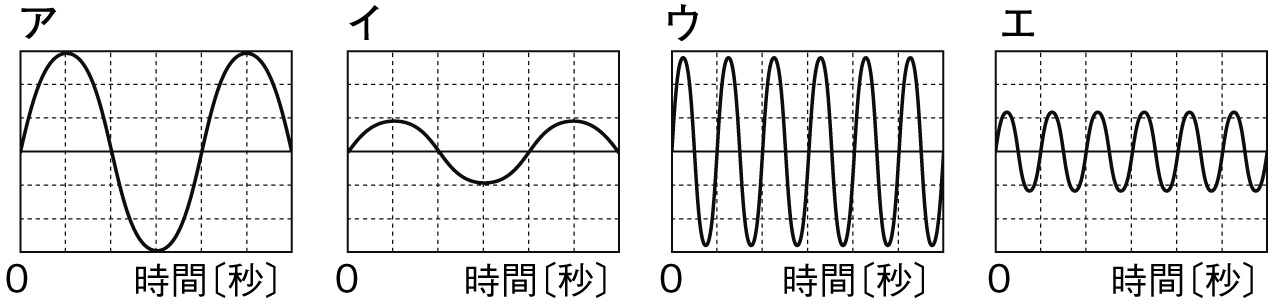

オシロスコープ

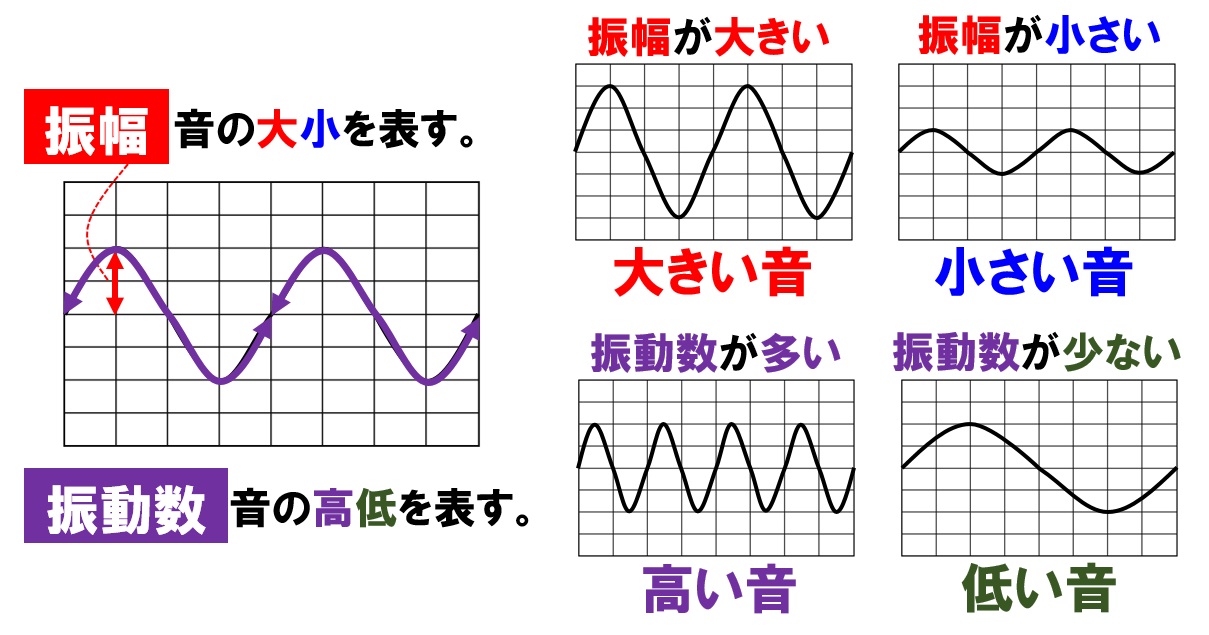

音をコンピューターに通し、波形のかたちで見ることができる装置を「オシロスコープ」といいます。オシロスコープを通すと、音の大小・高低の違いで、波形のかたちが異なってきます。

オシロスコープの波形で、波の大きさを「振幅」といいます。振幅で表されるのが音の大小です。

- 振幅が大きい…大きい音

- 振幅が小さい…小さい音

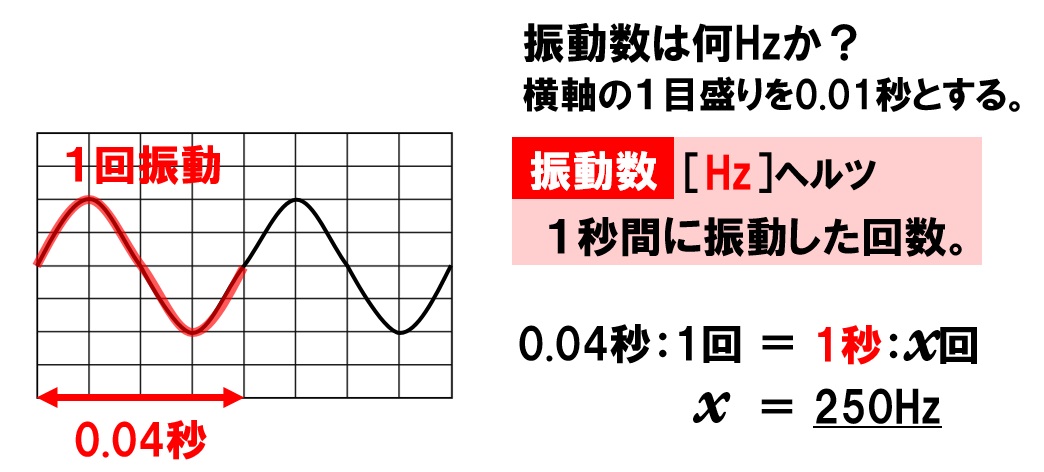

波の山の個数を「振動数」といいます。振動数は弦などが1秒間に振動する回数で、単位は[Hz]ヘルツになります。振動数は音の高低を表しています。

- 振動数が多い…高い音

- 振動数が少ない…低い音

また、振動数の計算問題も出題されます。詳しくは動画の中で解説しているので参考にしてください。

下の音の波形で、同じ高さの音を表しているものはどれとどれか。記号で答えよ。

解答ウとエ

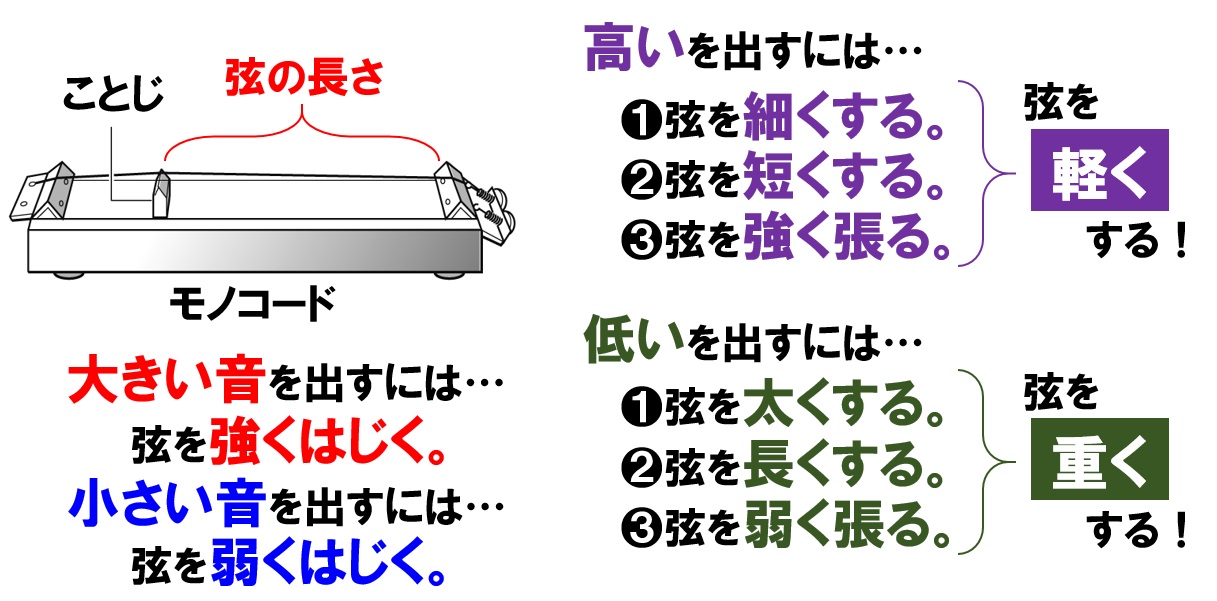

音の大小・高低

最後に、大きい音や小さい音、高い音や小さい音を出すにはどうすればいいのか考えましょう。大きい音は振幅が大きかったですね。小さい音は振幅が小さくなりました。また、高い音は振動数が多く、低い音は振動数が少なかったです。

では、モノコードの弦でこれらの音を出すにはどのようにすればいいのでしょうか。注目するのは振動する弦の重さです。振動する弦が重いほど低い音、軽いほど高い音になることがわかります。また、大きい音は弦を強くはじく、小さい音は弦を弱くはじけばいいのです。

- 大きい音…弦を強くはじく

- 小さい音…弦を弱くはじく

- 高い音…弦を軽くする(短く・細く・強く張る)

- 低い音…弦を重くする(長く・太く・弱く張る)

弦をはじいて音を出すとき、高い音が出るものを、下の中からすべて選び、記号で答えよ。

ア 弦を強くはじく イ 弦を弱くはじく ウ 弦を強く張る エ 弦を弱く張る

オ 弦を細くする カ 弦を太くする キ 弦を長くする ク 弦を短くする

解答ウ、オ、ク

| ▼音について問題を解いて極めよう! |

|---|

| 【確認問題】音の性質 |

| 【演習問題】音(音の速さや性質・おんさ)に関する演習問題 |

コメント