中学2年理科。化学変化の中の有機物の燃焼実験について学習します。

- レベル★★☆☆

- 重要度★★★☆

- ポイント:燃焼後できる物質と有機物に含まれる原子

有機物の燃焼

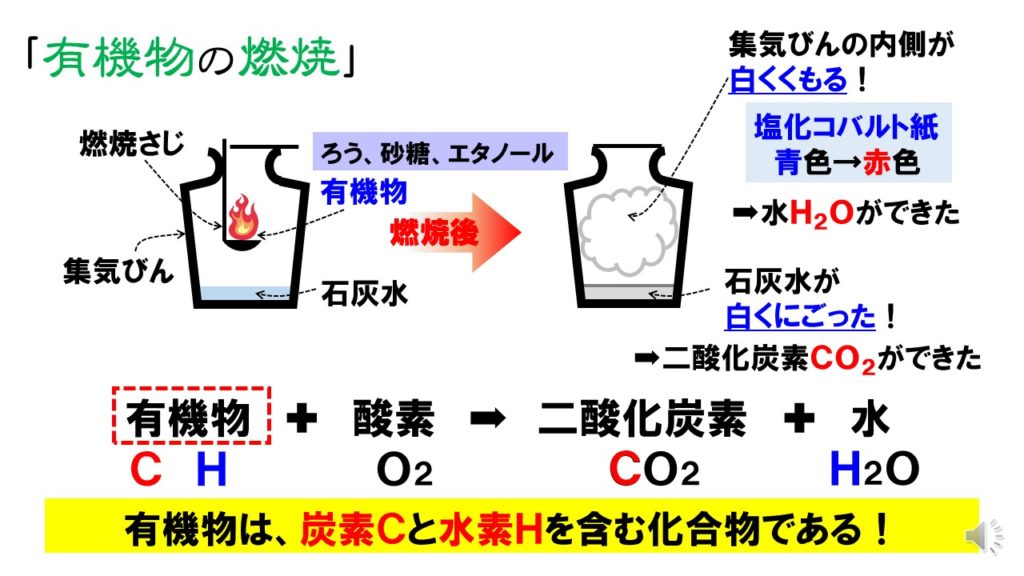

集気びんの中で、エタノールのような有機物に火をつけると、光や熱を激しく出しながら空気中の酸素と反応します。光や熱を激しく出しながら酸化するので、燃焼という化学変化になります。

燃焼後、集気びんの中のようすを確認すると、集気びんの内側が白くくもり、石灰水を入れて振ると白くにごります。集気びんの内側が白くくもったということは、水滴(水)ができたことが分かります。塩化コバルト紙につけてみて、青色から赤色に変化すれば水ができたとわかります。石灰水が白くにごったということは、二酸化炭素が発生したことがわかります。

有機物+酸素→二酸化炭素(CO₂)+水(H₂O)

有機物を燃焼させると、二酸化炭素(CO2)と水(H2O)が発生することをしっかりと覚えてください。

有機物に含まれる原子

この実験では、発生した物質から有機物に何という原子が含まれるかがわかります。二酸化炭素(CO2)が発生したことから、有機物には炭素(C)という原子が含まれることがわかります。

また、水(H2O)が発生したことから、有機物には水素(H)という原子が含まれることがわかります。

- 二酸化炭素(CO2)が発生した→有機物には炭素(C)が含まれる

- 水(H2O)が発生した→有機物には水素(H)が含まれる

つまり、「有機物とは炭素(C)と水素(H)を含む化合物」であるとわかります。

有機物の種類

上の実験では、エタノールを燃焼しましたが、この他にも入試やテストには多くの有機物が登場します。次の物質も有機物になります。

- エタノール

- プラスチック

- 石油

- ろう

- ガソリン

- 紙

- 木

- 砂糖

- 小麦粉

- 卵

などなど、身の回りには有機物があふれかえっています。燃やすと黒く焦げたり、燃料となる物質は有機物であると覚えておきましょう。

確認問題 中2理科「有機物の燃焼に関する確認問題」

コメント