中学1年理科。大地の変化で登場する堆積岩について学習します。

- 重要度★★★☆

- レベル★☆☆☆

- ポイント:6つの堆積岩を覚える!

授業用まとめプリントは下記リンクからダウンロード!

授業用まとめプリント「堆積岩」

堆積岩

中学校で学習する岩石は、大きく次の2種類に分類することができます。

- 火成岩…マグマが冷えてできる岩石。

- 堆積岩…堆積物が押し固められてできる岩石。

火成岩は、火山と火成岩で学習しました。

参考中学理科「火成岩」マグマの冷え方で変わる岩石の性質

今日は、堆積岩を中心に学習します。堆積岩は水の流れによって運ばれ、海の中や湖の中で堆積するものがほとんどです。流水で流されるので、火成岩とは岩石をつくる粒のようすが異なります。

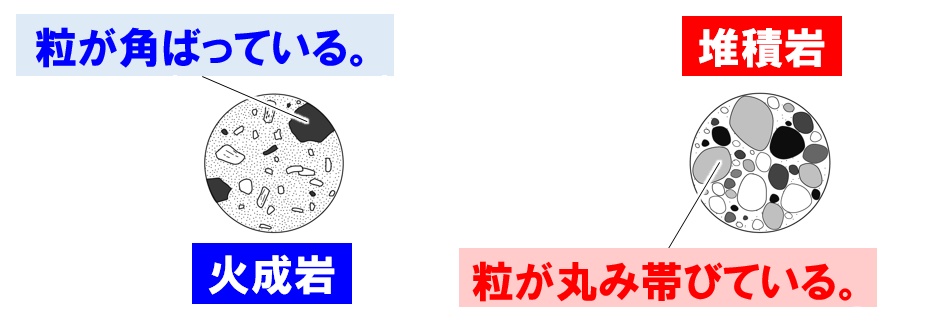

火成岩と堆積岩の粒のようす

火成岩は、マグマが冷えてできるので、岩石をつくっている粒である鉱物は角ばっています。ちなみに斑状組織と等粒状組織がありました。

一方の堆積岩は、流されるときにぶつかりあっているので、角が取れて丸みを帯びています。

(1)マグマが冷えてできる岩石を火成岩というのに対し、堆積物が押し固まってできる岩石を何というか。

(2)(1)の岩石をつくる粒には、どのような特徴があるか。

(3)(3)の特徴があらわれるのはなぜか。理由を答えよ

解答(1)堆積岩

(2)粒が丸みを帯びている。

(3)流されるときにぶつかり合い、角が取れたから。

6つの堆積岩

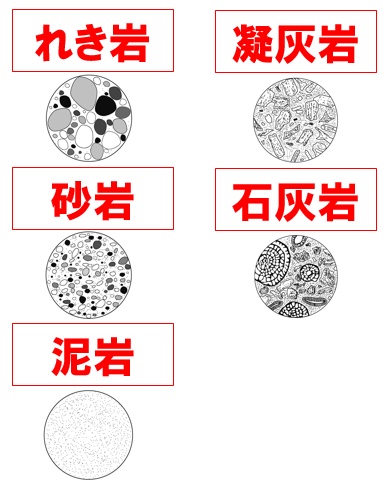

堆積岩は、次の6つを覚えておけば十分です。何が押し固まってできているのか。その特徴と一緒に覚えていきましょう。

れき岩

流水では運ばれてきた土砂のうち、粒が大きいものが堆積し固まった岩石。粒の直径が2mm以上の場合がれき岩となります。

砂岩

流水では運ばれてきた土砂のうち、粒が中くらいのものが堆積し固まった岩石。粒の直径が2mm~0.06mmの場合が砂岩となります。

泥岩

流水では運ばれてきた土砂のうち、粒が最も小さいものが堆積し固まった岩石。粒の直径が0.06mm以下の場合が泥岩となります。

凝灰岩

火山灰や軽石などの火山噴出物が堆積してできた岩石。凝灰岩だけは、流水によって運ばれていないので、角が取れて丸くなっていません。角ばった粒が特徴です。

凝灰岩が見つかった場合、過去に火山の噴火があったことがわかります。

石灰岩

サンゴや貝などの生物の遺がいが押し固まってできた岩石。白っぽい色をしており、うすい塩酸をかけると二酸化炭素が発生します。

チャート

岩石の中でもかなりかたい岩石。放散虫などの生物の遺がいが固まってできる岩石。うすい塩酸をかけても二酸化炭素は発生しません。

次の①~⑥の文は、堆積岩について説明したものである。それぞれの堆積岩の名称を答えよ。

①岩石をつくる粒の直径が2mm~0.06mmの堆積岩。

②サンゴや貝など、炭酸カルシウムを主成分とする生物の死がいが固まってできた堆積岩。

③火山灰や軽石などが降り積もってできた堆積岩。

④岩石をつくる粒の直径が0.06mm以下の堆積岩。

⑤生物の死がいが固まってできたものであり、うすい塩酸をかけても二酸化炭素が発生しない堆積岩。

⑥岩石をつくる粒の直径が2mm以上の堆積岩。

解答①砂岩 ②石灰岩 ③凝灰岩 ④泥岩 ⑤チャート ⑥れき岩

コメント