高校入試対策社会「古代史のまとめ」テストに出るところを暗記!です。

古代史のまとめ

| 時代 | 年 | 出来事 |

|---|---|---|

| 古墳 | 3世紀頃 | 前方後円墳が出現 |

| 587 | 蘇我氏が物部氏を滅ぼす | |

| 589 | 隋(ずい)が中国を統一 | |

| 飛鳥 | 593 | 聖徳太子が摂政に |

| 603 | 冠位十二階の制定 | |

| 604 | 十七条憲法の制定 | |

| 607 | 小野妹子ら遣隋使に | |

| 618 | 中国で隋が滅び唐がおこる | |

| 628 | 唐が中国を統一 | |

| 645 | 大化の改新が始まる | |

| 701 | 大宝律令が定められる | |

| 奈良 | 710 | 平城京に都を移す |

| 712 | 古事記 | |

| 720 | 日本書紀 | |

| 741 | 聖武天皇が国分寺を建てる | |

| 743 | 墾田永年私財法 | |

| 752 | 東大寺大仏 | |

| 784 | 長岡京に都を移す | |

| 平安 | 794 | 平安京に都を移す |

| 894 | 遣唐使の廃止 | |

| 935 | 平将門の乱 | |

| 939 | 藤原純友の乱 | |

| 960 | 宋がおこる | |

| 1016 | 藤原道長が摂政となる |

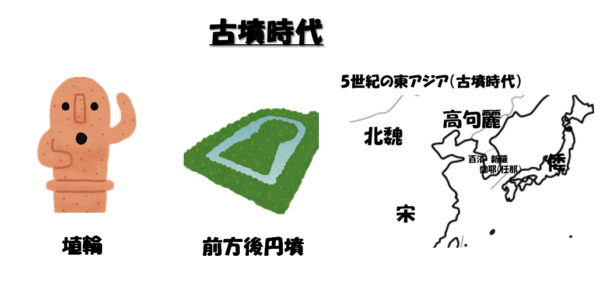

古墳時代

古墳ができた時代。古墳は、王や豪族の墓です。内部には石室があり、勾玉などの副葬品も納めました。古墳の周辺は、はにわが置かれていました。

➊「倭」というのは、唐以前の中国で使われた日本を示す呼び名である。

➋三国志魏志の東夷伝倭人条(通称:魏志倭人伝)には、(1)3世紀ごろ30ほどの小国を従えていたこと、(2)女王卑弥呼が大きな宮廷で占いやおもなじないによって政治を行っていたこと、(3)人々の間には、はっきりとした身分の差があったことなどが書かれている。

➌「大和」「豪族」「大王」「渡来人」といった重要用語は、混同しないように覚えていきましょう。大和政権は、5世紀には九州から東北地方南部までをほぼ支配しました。

古墳文化

大仙古墳(大阪)は日本の最大の古墳で、前方後円墳(上から見た時、前が台形、後ろから円形になっている古墳)。巨大な古墳は近畿地方に集中しています。

- 大和朝廷(大和政権)…近畿地方を中心に、大きな力をもつ豪族が集まってつくって政権。中心人物は大王(のちに天皇)とよばれました。

- 大和朝廷の国土統一…5~6世紀ごろには、九州地方から東北地方南部までの王や豪族が従えました。

大陸との交流

大和朝廷の大王は、倭と朝鮮半島南部を支配する権利を認めてもらうため。中国に使いを送りました。

- 渡来人…朝鮮半島から一族で日本に移り住んだ人々です。大陸の進んだ技術や文化を日本に伝えました。

- 宗教の伝来…儒教と仏教も相次いで伝わってきます。伝えたのは「百済」の「聖明王」から「欽明天皇」へとされ、聖徳太子の伝記『上宮聖徳法王帝説』のなかでは、538年に伝わったとなっています。

飛鳥時代

➊法隆寺は、7世紀後半に焼失し、その後再建されますが、それでも現存する世界最古の木造建築です。

➋聖徳太子は、東アジアでの日本の立場を有利にし、中国の進んだ制度や文化を取り入れるために、小野妹子ら遣隋使や多くの留学生・僧を中国へ送った。

➌防人とは、成年男子に課せられた兵役の一種で、九州の防衛にあたった。

邪馬台国

邪馬台国は、3世紀ごろに政局をもっていたくにで、30ほどのくにを従えていました。

- 卑弥呼…邪馬台国の女王。うらないをもとに、弟と政治を行い、中国(魏)に使いを送っていました。

- 魏志倭人伝…中国の歴史書。邪馬台国のようすや卑弥呼について書かれています。この中には、人々の生活についても書かれていて、食事は、冬も夏も生野菜を手づかみで食べていたこと。服装に関しては、男たちは、頭に布を巻き、はばの広い布をまとっていて、女性たちは、広い布の真ん中に穴をあけて、そこに頭を通してきていたと書かれています。

- 奴国…奴国の王が、57年に中国の漢(後漢)に使いを送り、「漢委(倭)奴国王」の金印を授かる。

米づくりが広がると、貧富の差がうまれ、むらどうしの争いがおこるようになりました。強いむらがまわりのむらを従えてくにをつくり、くにの指導者は、王とよばれるようになりました。

- 吉野ヶ里遺跡…1~3世紀ごろの大規模な集落の遺跡。

- 金印…中国(後漢)の歴史書に。1世紀中ごろ、倭の奴国の王が中国に使いを送り、金印を授けられたと書かれています。

律令国家

大化の改新は645年、中大兄皇子と中臣鎌足らが蘇我氏を足して行った政治改革。土地と人民を天皇が直接支配する政治(公地公民)となる。

- 大宝律令…701年、唐の律令にならった制定されたきまり。

- 班田収授法…戸籍にもとづいて、6歳以上のすべての男女に口分田をあたえ、耕作させて税を負わせる制度。

7世紀後半の東アジアのようす

唐が広範囲に現在の中国の土地を支配していました。朝鮮半島では、新羅が7世紀後半に統一し支配。その後、10世紀後半に高麗にとってかわられます。

飛鳥文化

都の中心であった飛鳥地方を中心にさかえました。仏教の影響を強く受けた文化で、聖徳太子が建てたといわれる法隆寺が代表的です。

➋法隆寺…現在の奈良県にあり、現存する世界もっとも古い木造建築物です。聖徳太子が建立した。

➌法隆寺釈迦三尊像の本尊…ほほえんているような表情をしています。

奈良時代

平城京は、710年、中国(唐)の都・長安に手本に、奈良につくられた都です。以後、約80年間を奈良時代といいます。

- 大宝律令…文武天皇(701)

- 養老律令…元正天皇(718)

どちらも、藤原不比等が関わっていることをおさえておきましょう。また内容のポイントは、「大宝律令は、唐の律令にならいながらも、独自の実情にあわせてつくられている」点です。ちなみに、律は、現在の刑法に相当し、令は行政法・民法に相当します。

大化の改新

645年、中大兄皇子(のちの天智天皇)と中臣鎌足(のちの藤原鎌足)らが豪族の蘇我氏をたおして始めた改革です。蘇我氏は。聖徳太子の死後、権力を独占していました。

➋壬申の乱…天智天皇の死後、皇位をめぐっておきた争いです。争いに勝った天武天皇が力を強めます。

大宝律令

701年、中国(唐)の律令制度にならって定められ、天皇を中心とする、法令にもとづく政治のしくみが整えられました。大化の改新の考え方を実現することになります。

➋令…一般の法律

聖武天皇の政治

仏教の力で国を治めようとしました。都に東大寺と大仏、地方に国分寺、国分尼寺をつくりました。この寺が全国に分布していたことから、天皇の力が全国におよんでいたことがわかります。

奈良時代の人々の生活

人口の増加による口分田の不足や重い税のため口分田を捨て、農民が増加しました。これにより、743年、墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)で開墾(かいこん)した土地の永久私有を認めました。これが荘園のおこりです。

- 口分田…6歳以上にあたえられた土地のことです。

- 荘園…貴族や寺・自社の私有地です。

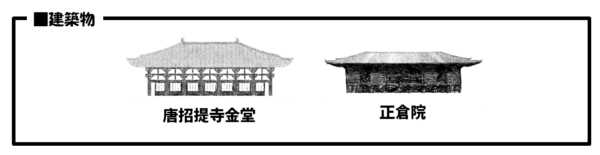

天平文化

中国の文化と仏教のえいきょうが強い、国際色豊かな文化です。正倉院(東大寺にある倉庫)の宝物(西アジアの文化の影響も)など。古事記、日本書紀、万葉集などの書物が完成します。

- 遣唐使…中国(唐)の政治のしくみや文化を取り入れるために送られました。

- 鑑真…唐の僧。日本に渡り、唐招提寺を建てて仏教の発展につくしました。

- 古事記・日本書紀…神話や伝承などをもとにまとめた歴史書。

- 風土記…国ごとに、自然、産物などを記した。

- 万葉集…奈良時代に、さまざまな身分の人々の歌を集めてつくられた和歌集。

- 道鏡…称徳天皇の支持により法王となって権力を握り、撃田開発を寺院だけの特権とするために、墾田永年私財法を停止するなどした。

- 和気清麻呂…藤原百川らとともに、皇位に就こうとする道鏡の企 てを阻止した。

- 行基…民衆のために橋やため池などをつくった僧です。大仏づくりに協力しました。

➊鑑真は、日本に渡来し、唐招提寺を建てるなど日本の仏教の発展につくした唐の僧

➋正倉院は、聖武天皇の宝物が数多くおさめられている東大寺の倉。校倉造で有名な建物。

➌唐の進んだ制度が伝えられた。その結果、6歳以上の人々に口分田を与える土地制度(班田収授法)がつくられた。

➨仏教の力で国を守ろうとした。

平安時代

794年に桓武天皇が京都に移したのが平安京です。この都で政治が行われた時代を、平安時代といいます。このころ、新しい仏教として、唐で学んだ最澄が天台宗、空海が真言宗を広めます。

摂関政治

貴族の藤原氏が、天王が子どものときは摂政、成人してからは関白として職について行った政治です。藤原氏は、むすめを天皇のきさきとし、その子どもを次の天皇とすることで権力を握りました。11世紀前半の藤原道長とその子の寄り道のときに最も栄えました。

藤原北家による他氏排斥が完了し、摂関常置の契機

- 勘解由使…国司の不正を監視するために設けた。国司は交代の際に、後任者が前任者に仕事がきちんと行われていたという証明書を渡す。これを解由状という。中央にいて、解由状を審査することによって、不正を防ぐ。

- 健児…それまでの軍団の制度が機能しなくなったため、郡司の子弟から採用。

- 荘園の増加…地方の豪族や有力な農民は、税金をのがれるために、開こんした土地を貴族や寺院・神社にすすんで寄付しました。

武士の成長

平安時代の中ごろ、自衛のため武力をもった農民が武士となり、武士団を組織。10世紀半ば、関東の平治の乱、瀬戸内海の藤原純友の乱、武士の力を借りて鎮圧します。平清盛と平氏が有力。

国風文化

- 遣唐使の停止…唐がおとろえたことなどを理由に菅原道真が提案

- かな文字…漢字をもとにつくられました。紫式部の「源氏物語」や清少納言の「枕草子」、「古今和歌集」など、すぐれた文学作品が生まれました。

- 大和絵…貴族の生活がえがかれ、絵巻物にも使われました。

- 浄土信仰…死後に極楽浄土にうまれかわろうとする信仰。社会に不安が広がったことを背景に広まります。各地に阿弥陀堂がつくられ、藤原頼道は平等院鳳凰堂を建てました。

寝殿造のやしきに住み、男性は束帯、女性は十二単とよばれる服装をしました。和歌やけまりを楽しみ、年中行事も行いました。

- 寝殿造…母屋である寝殿を中心に、渡り廊下でるながれた建物です。広い庭と池があります。

院政

天皇の位をゆずったのちに、上皇として行う政治です。荘園を保護しました。

地方の豪族などが自分の土地を守るために武装し、やがて、朝廷や貴族の警護などを行うようになりました。10世紀半ば、平将門の乱や藤原純友の乱がおきました。朝廷はほかの武士の力をかりて反乱をしずめました。

- 武士団…一族を中心とした武士の集団

- 源氏と平氏…源氏は東日本、平氏は西日本に勢力をのばしました。

- 平清盛…保元の乱、平治の乱に勝利して、源氏をおさえ、政治を行いました。武士として初めて太政大臣となりました。神戸の港を整備して、中国(宋)と貿易を行いました。貴族と同じような政治を行い、武士たちは反感をもちました。

- 源平の合戦…源頼朝が弟の源義経らを派遣し、壇ノ浦で平氏をほろぼしました。

コメント