中学3年理科。力と運動の慣性の法則に関する説明です。

- レベル★☆☆☆

- 重要度★★☆☆

- ポイント:記述で書けるようにする

慣性の法則

慣性の法則とは、地球上にある物体すべてに成り立つ運動の法則です。また、すべての物体が持つこの性質を慣性といいます。

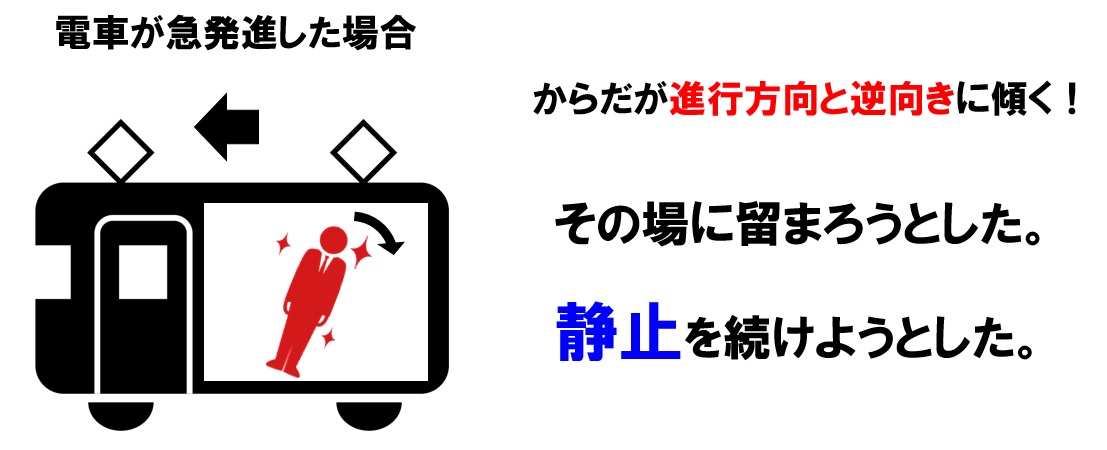

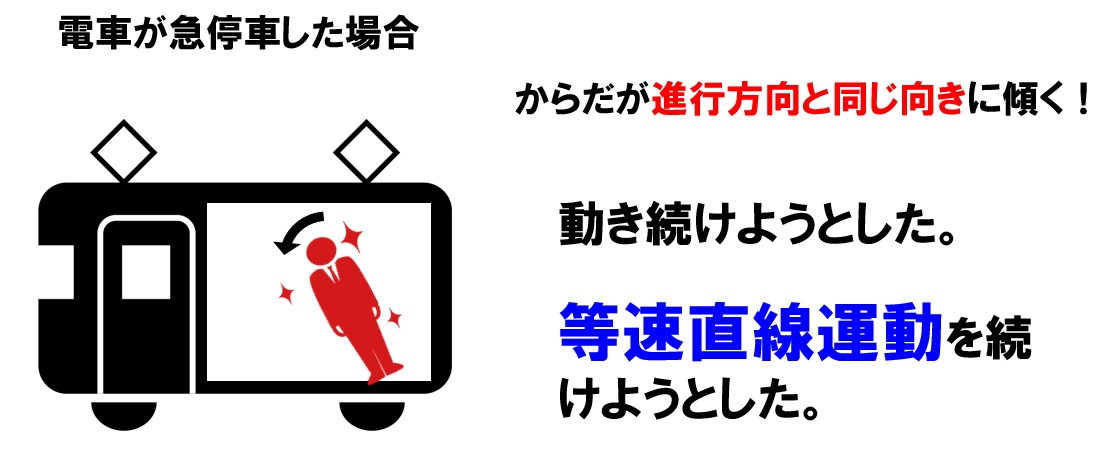

慣性の法則「物体に外から力がはたらかない場合、もしくは、物体に力がはたらいていても、力がつり合っている場合、静止している物体は静止を続けようとし、運動している物体は等速直線運動を続けようとする法則」

簡単にいうと、物体がその運動を続けようとする性質になります。止まっているものは止まり続けているし、運動しているものは運動し続けているというだけのことです。

慣性の法則

次の文中の( )に適する語を入れなさい。

次の文中の( )に適する語を入れなさい。

解答①つり合っている ②静止 ③等速直線運動 ④慣性 ⑤慣性の法則

慣性の例

入試やテストでは、慣性の例を聞いてくる問題があります。どの物理現象が慣性の説明になっているのか選べるようになりましょう。また、身近な慣性の例を説明させる記述問題も書けるようになりましょう。

身近な慣性の例

- 電車が急発進すると、からだが進行方向と逆向きに傾いた。

- 電車が急停車すると、からだが進行方向と同じ向きに傾いた。

- カーブを曲がるとき、カーブの外側にからだが傾いた。

- 紙の上に消しゴムを乗せ紙だけを勢いよく引くと、消しゴムはその場に留まった。

身近な慣性の例

次の中から慣性の説明をしているものをすべて選び、記号で答えよ。

ア 自転車で坂道を下るとだんだん速くなった。

イ ボートに乗り岸をけると、ボートが水面を進んだ。

ウ 電車が急停車すると、体が進行方向に傾いた。

エ 急カーブで体がカーブの外側に傾いた。

オ 自転車のペダルをこぐと、自転車が速度を上げた。

次の中から慣性の説明をしているものをすべて選び、記号で答えよ。

ア 自転車で坂道を下るとだんだん速くなった。

イ ボートに乗り岸をけると、ボートが水面を進んだ。

ウ 電車が急停車すると、体が進行方向に傾いた。

エ 急カーブで体がカーブの外側に傾いた。

オ 自転車のペダルをこぐと、自転車が速度を上げた。

解答ウ、エ

コメント