中学3年理科。天体の太陽系と惑星について学習します。

- 重要度★★☆☆

- レベル★☆☆☆

- ポイント:太陽系の惑星の分類方法を覚える!

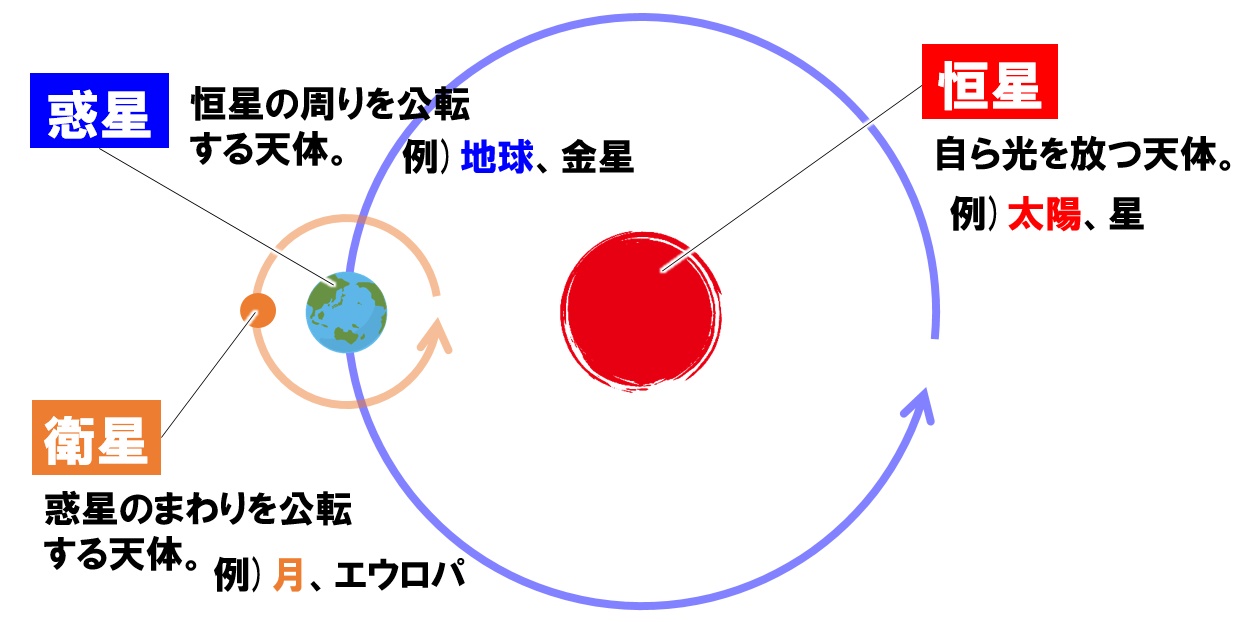

3種類の天体

天体とは、宇宙空間にある物体のことをいいますが、大きく天体を分類すると、次の3種類に分類できます。

- 恒星…自ら光を放つ天体

例)太陽、星 - 惑星…恒星の周りを公転する天体

例)地球、金星、木星 - 衛星…惑星の周りを公転する天体

例)月、エウロパ、イオ

太陽系

太陽系とは、太陽と太陽を中心に運動する天体をすべてまとめたものです。もちろん、太陽の周りを公転する地球も太陽系の一部になります。

太陽系には、8つの惑星があります。まずは、太陽系の8つの惑星を覚えましょう。

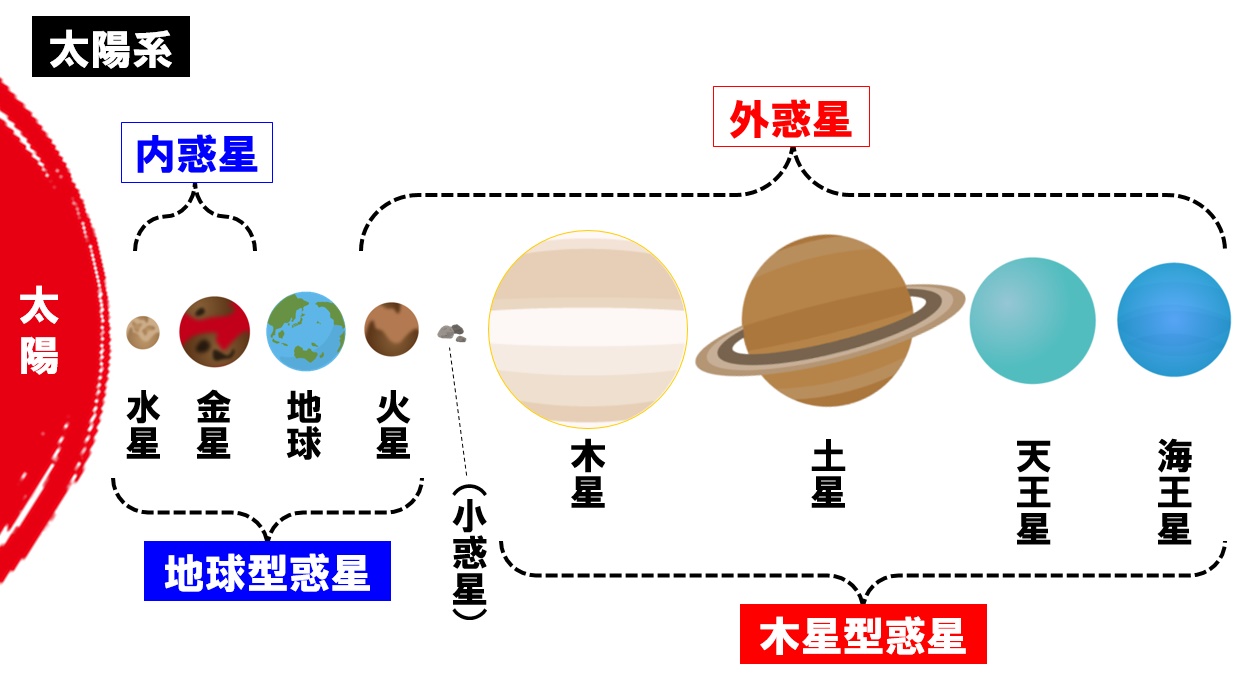

太陽系の惑星

太陽系の惑星を太陽に近い順番に紹介します。

水星→金星→地球→火星→木星→土星→天王星→海王星

覚え方は「水金地火木土天海(すいきんちかもくどってんかい)」です。下の図を参考にしてください。

小惑星

太陽系の中には、小惑星と呼ばれる多くの隕石のようなものが存在します。火星と木星の間に、この小惑星が公転する小惑星帯と呼ばれる軌道があり、ここの無数の小惑星があるのです。地球にやってくる隕石はほとんどこの小惑星帯からやってきているようです。

火星と木星の間ということを覚えておいてください。

大きさや密度による惑星の分類

太陽系には8つの惑星がありますが、その惑星の大きさから2つのグループに分類することができます。小さな惑星である「地球型惑星」と、大きな惑星である「木星型惑星」です。

地球型惑星

太陽の周りを公転する惑星で、太陽に近いところを公転している惑星が地球型惑星になります。次の4つです。

- 水星

- 金星

- 地球

- 火星

この中で、地球が最も大きいので、地球型惑星という名称となっています。地球型惑星の特徴は、まずは直径が小さく、質量も小さいということです。

しかし、中心に金属の核を持ち、その周りが岩石に覆われているので、密度は非常に大きくなっています。おおよそ5.0g/cm³ほどの密度になります。地球型惑星は、太陽に近いところを公転しているので、公転周期が短いという特徴も持っています。

木星型惑星

木星型惑星は、木星以降の大きな惑星をいいます。地球型惑星よりも外側を公転している次の4つが木星型惑星になります。

- 木星

- 土星

- 天王星

- 海王星

この中で、木星が最も大きいので木星型惑星という名称がつけられています。ちなみに、木星は太陽系最大の惑星です。

木星型惑星の特徴は、なんといってもその大きさです。直径が大きく質量も非常に大きいです。しかし、木星型惑星の中心には岩石の核があり、その周りを液体や気体がおおっているだけですので、密度は小さいのが特徴です。木星型惑星の密度は1.0g/cm³ほどで、土星の密度に至っては0.69g/cm³と水の密度よりも小さくなっています。

木星型惑星は、太陽から遠く離れた場所を公転しているので、公転周期が非常に長いのが特徴です。もっとも外側を公転している海王星は、公転周期が164.77年と非常に長くなっています。

内惑星と外惑星

太陽系の惑星の分類方法として、地球よりも内側を公転しているのか、外側を公転しているのかで分類する方法があります。地球よりも内側を公転している惑星を内惑星、地球よりも外側を公転している惑星を外惑星と呼びます。

内惑星は、その見え方に特徴があるので、次回以降詳しく学習します。

彗星

太陽系の惑星ではありませんが、太陽の周りを楕円軌道で公転する天体である彗星(すいせい)も覚えておきましょう。

太陽に近づくとガスの尾を引いて、ほうきの形に見えるのが特徴です。

コメント