中学2年理科。運動器官である関節やけんについて学習します。

- レベル★☆☆☆

- 重要度★☆☆☆

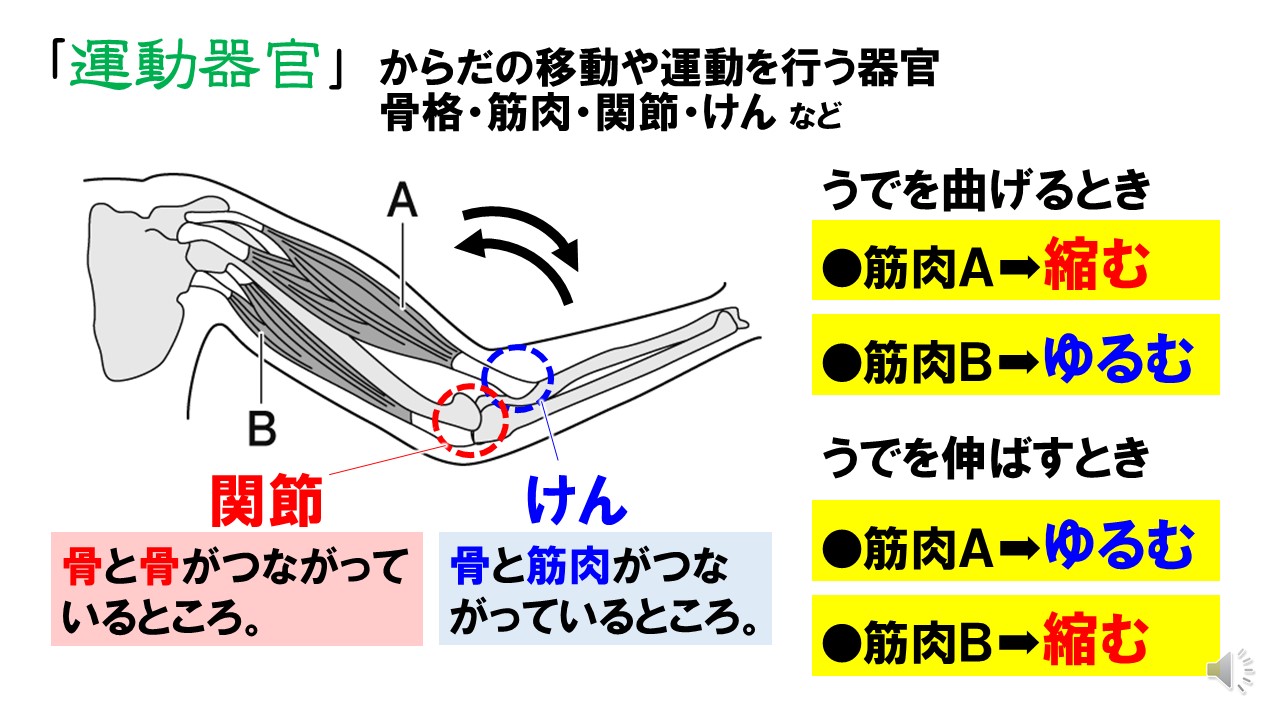

- ポイント:腕を動かすときの筋肉の動き

授業用まとめプリントは下記リンクからダウンロード!

授業用まとめプリント「運動器官」

運動器官

からだを動かすとき活躍するのが運動器官です。具体的には、筋肉や骨格(骨)、それらをつなぐ関節やけんが運動器官になります。

動物は、まず感覚器官で外界の刺激を受け取り、それをもとにどのように行動するかを決定します。(←ここは次回の神経系で学習します)その行動を実行するのが運動器官です。

まずは、運動器官でもよく聞かれる「関節」と「けん」について見ていきましょう。

関節とけん

ヒトのからだは骨によって支えられています。ヒトには約200個もの骨があり、これらが組み合わさって骨格となり、からだを支えたり、からだを動かしたり、内臓を守ったりしているのです。

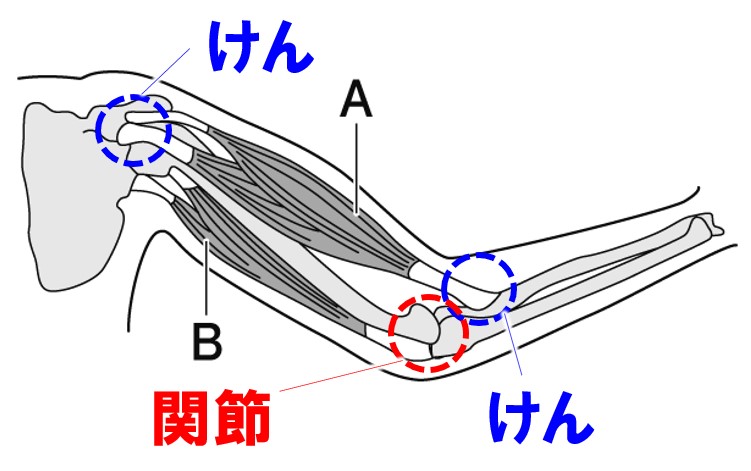

骨は約200個ほどあるといいましたが、この骨と骨をつなげている部分が関節です。関節からからだを曲げることができるようになっています。

関節からからだを曲げるとき、力が必要です。何かが収縮することで関節からからだを曲げます。この力を発揮するのが筋肉です。つまり、筋肉と骨がくっついており、筋肉が収縮(縮む)ことで、関節からからだを曲げることができます。

筋肉と骨がつながっている部分をけんといいます。人体で最大のけんは、かかとの骨とふくらはぎの筋肉をつなぐアキレス腱です。アキレスという名前の由来は、ギリシア神話に登場する英雄アキレウスです。トロイア戦争でかかとを弓で射抜かれ、これが原因となって命を落としています。この伝説からアキレス腱はヒトの弱点として名前が付けられたようです。

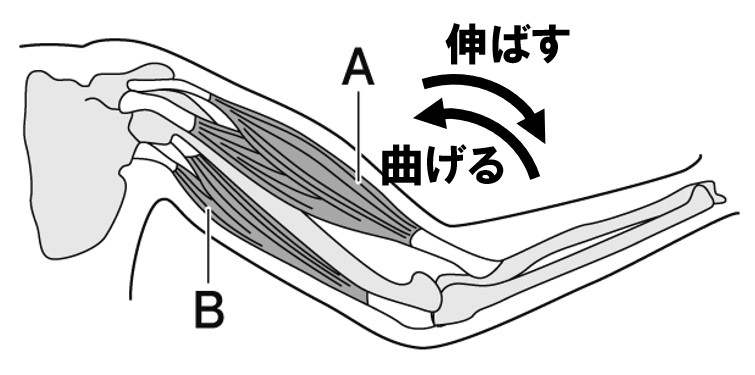

うでの曲げ伸ばしと筋肉の動き

テストや入試でよく聞かれるのが、うでを伸ばしたり曲げたりするときの筋肉の動きです。下の図のようにうでを伸ばしたり曲げたりするとき、AとBの筋肉はどのように動くのか確認しましょう。

- うでを曲げるとき

筋肉A → 縮む(収縮)

筋肉B → ゆるむ(弛緩) - うでを伸ばすとき

筋肉A → ゆるむ(弛緩)

筋肉B → 縮む(収縮)

自分のうでの筋肉を触りながら、実際に曲げたり伸ばしたりすると筋肉の動きがつかみやすいと思います。筋肉AとBは互いに逆の動きをしてることも押さえておきましょう。

また、筋肉の動きの表現ですが、「ゆるむ」という表現を使ってください。「伸びる」と説明した方がイメージをつかみやすい生徒が多いですが、テストや入試には「ゆるむ」という表現が使われます。

関節の位置とけんの位置

骨と骨のつながりを関節、骨と筋肉のつながりをけんということは説明しましたが、関節とけんの位置の関係についても見ていきましょう。筋肉Aに注目してください。

筋肉Aの両端はけんとなり、それぞれ骨にくっついていますが、そのけんとけんの間に関節があります。入試や実力テストで、筋肉の両端がどの骨にくっついているかを問う問題が出題されます。筋肉は必ず、関節を飛び越えて次の骨にくっついていることを覚えておきましょう。

確認問題 中2理科「運動器官に関する確認問題」

コメント