中学1年理科。光の性質で登場する実像と虚像について学習します。

- レベル★★★☆

- 重要度★★★☆

- ポイント:作図によりできる実像と虚像を考える!

授業用まとめプリントは下記リンクからダウンロード!

授業用まとめプリント「実像と虚像」

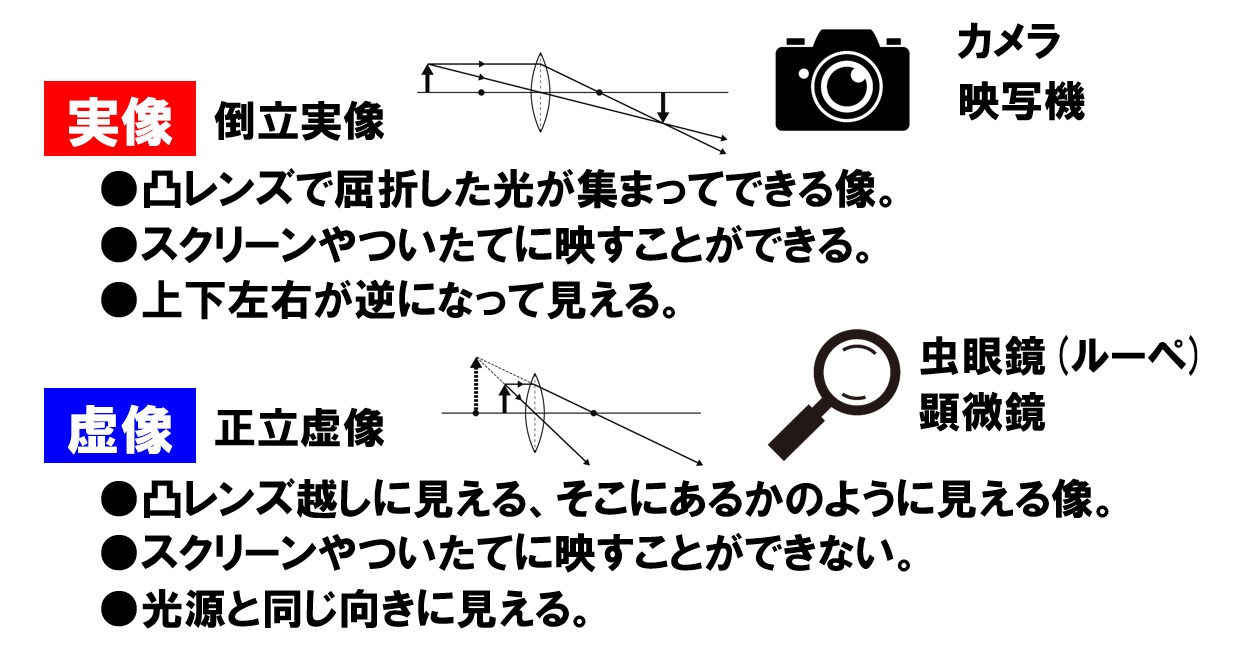

実像と虚像

凸レンズは、光の屈折という性質を利用した道具です。軸に平行な光が集まる点「焦点」の外側に光源を置いた場合、実像(じつぞう)ができ、焦点の外側に光源を置いた場合、虚像(きょぞう)ができます。

実像を利用した身近な道具として、カメラや映写機、プロジェクターなどがあります。虚像を利用した道具には、虫メガネやルーペ、顕微鏡などがありあます。

(1)凸レンズを通過した光が、再び集まってできる像を何というか。

(2)(1)の像を利用した道具を、下の中から1つ選び記号で答えよ。

ア 光ファイバー イ カメラ ウ ルーペ エ カーブミラー

(3)凸レンズ越しに見える、実物と同じ向きの大きな像を何というか。

(4)(2)の像を利用した道具を、下の中から1つ選び記号で答えよ。

ア 光ファイバー イ カメラ ウ ルーペ エ カーブミラー

解答(1)実像 (2)イ (3)虚像 (4)ウ

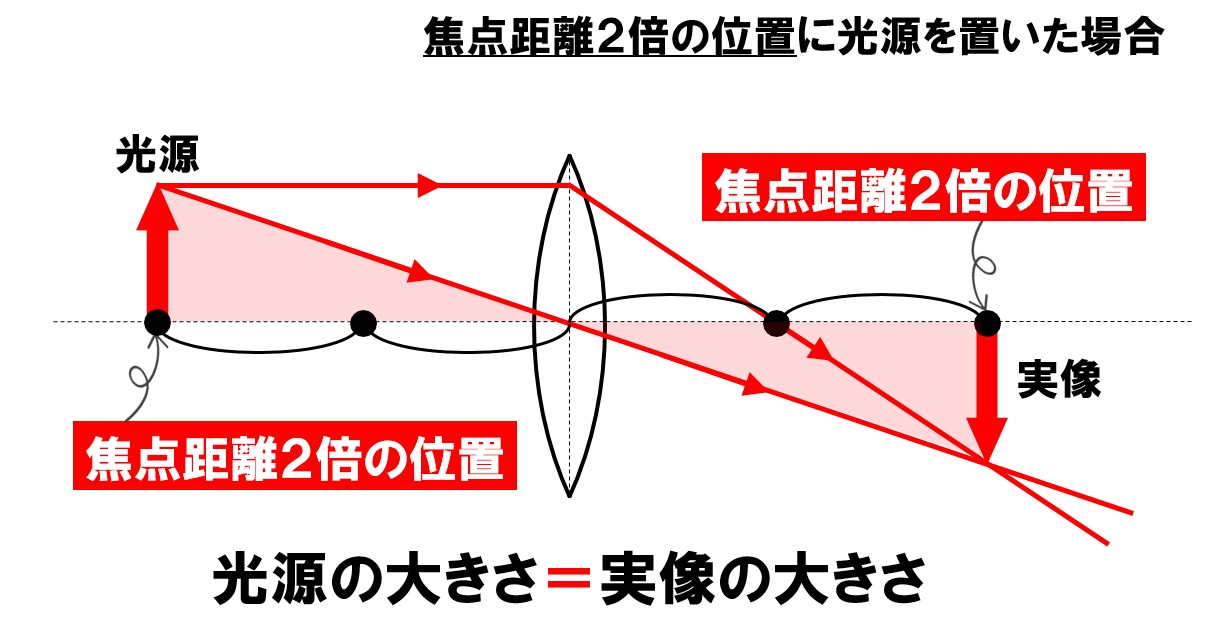

焦点距離の2倍の位置

実像と虚像を説明するうえで、焦点距離の2倍の位置は非常に重要になります。凸レンズの中心から焦点までの距離を「焦点距離」といいますが、それを2倍にした位置を「焦点距離2倍の位置」といいます。

焦点距離2倍の位置に光源を置いた場合、レンズの反対側の、こちらも焦点距離の2倍の位置に、光源と同じ大きさの実像ができます。これが、凸レンズでできる実像を考える際の基準になるので、この関係をしっかりと覚えておきましょう。

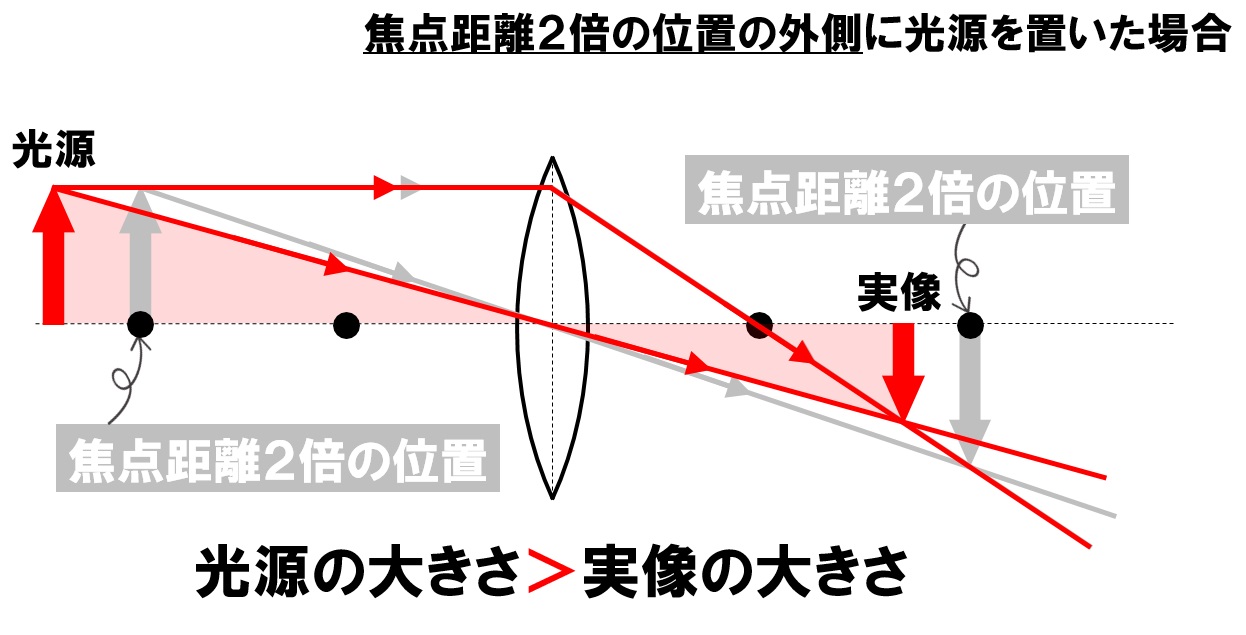

焦点距離の2倍の位置より外側

光源を焦点距離の2倍の位置よりも外側に置いた場合、できる実像の場所と大きさは下の図のようになります。

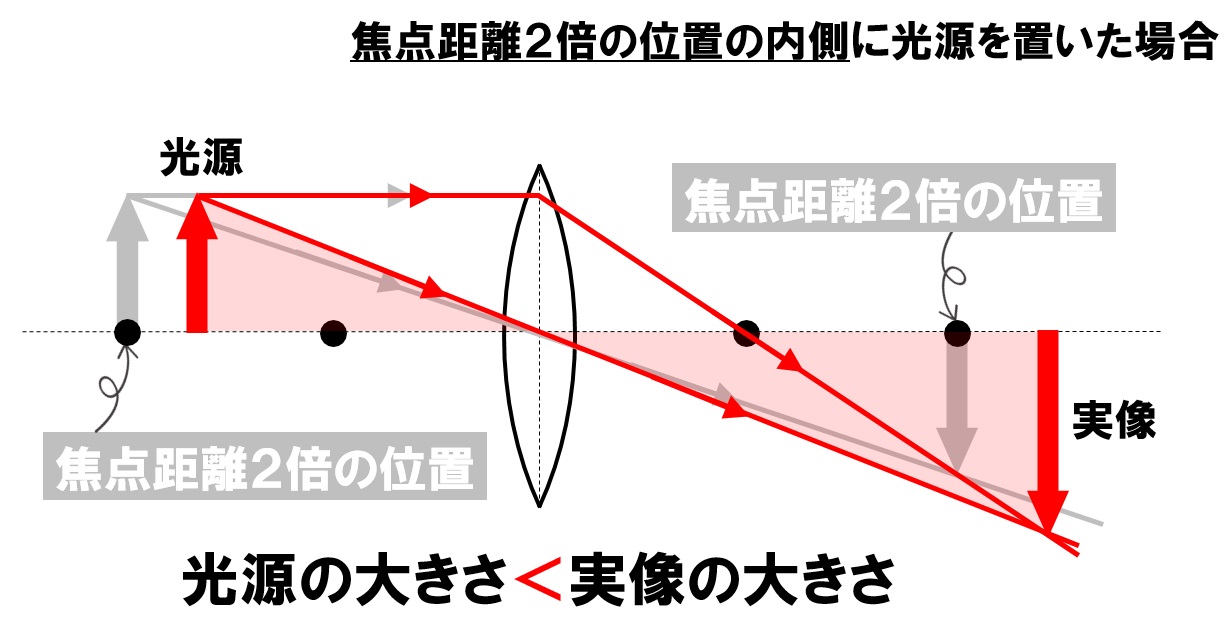

焦点距離の2倍の位置よりも内側

光源を焦点距離の2倍の位置よりも内側に置いた場合、できる実像の場所と大きさは下の図のようになります。

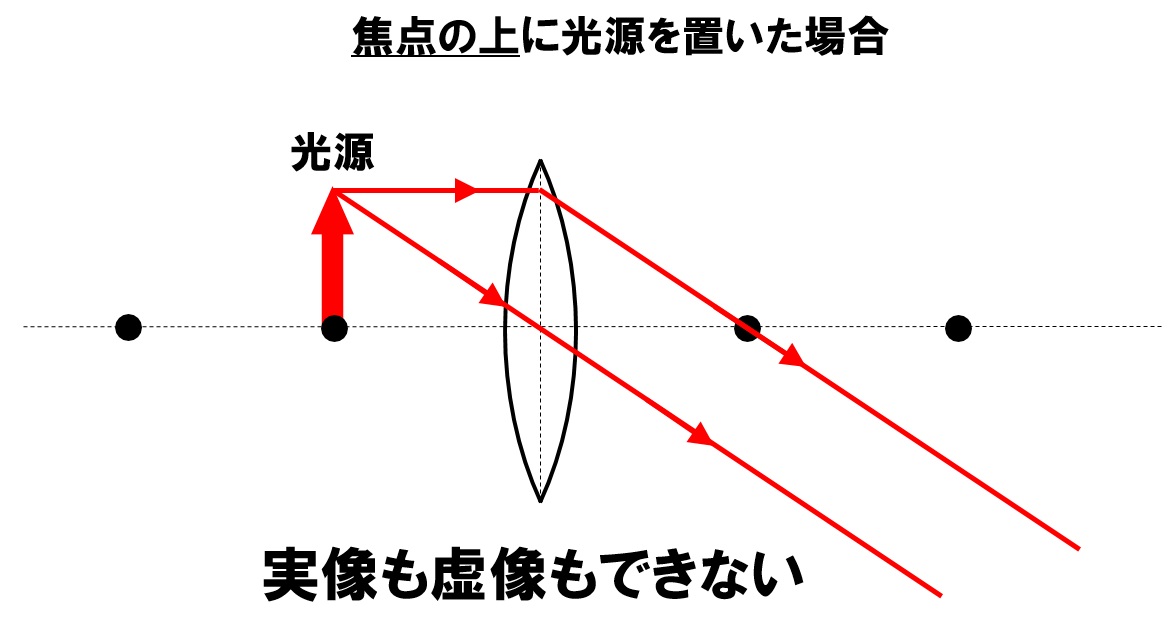

焦点上に光源を置いた場合

焦点上に光源を置いた場合、作図をすればはっきりしますが、実像も虚像もできなくなります。これは、光源から出る光が、凸レンズを通過後、平行になってしまうからです。つまり、凸レンズ通過後に光が1つの点に集まらないことを意味しています。

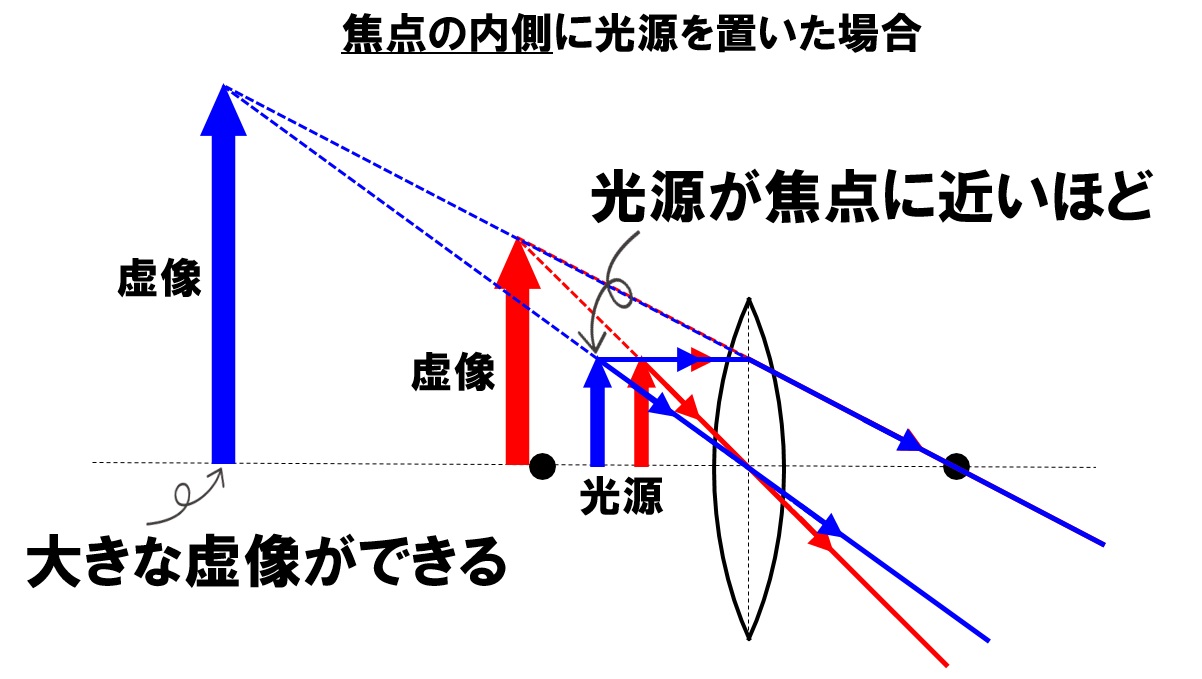

光源の位置と虚像の大きさ

焦点の内側に光源を置いた場合は、虚像がレンズ越しに観察されるようになります。見える虚像の大きさは、光源を凸レンズに近づかた場合と遠ざけた場合でことなります。

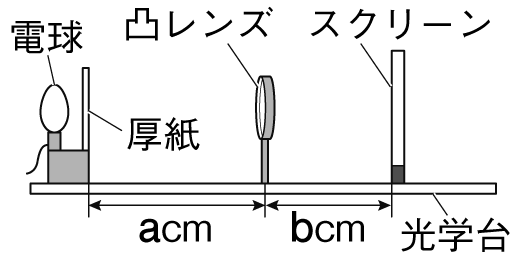

凸レンズと実像の練習問題

| a[cm] | 15 | 20 | 30 |

| b[cm] | 30 | 20 | 15 |

(1)この凸レンズの焦点距離は何cmか。

(2)aの距離が15cmのとき、スクリーンに映る実像の大きさは、光源の大きさと比べてどうか。

解答(1)10cm (2)大きい

コメント